何恺明入职MIT副教授后,首次带队的新作来了!

让自回归模型抛弃矢量量化,使用连续值生成图像。并借鉴扩散模型的思想,提出Diffusion Loss。

他加入MIT后,此前也参与过另外几篇CV方向的论文,不过都是和MIT教授Wojciech Matusik团队等合作的。

这次何恺明自己带队,参与者中还出现一个熟悉的名字:

邓明扬,IMO、IOI双料奥赛金牌得主,在竞赛圈人称“乖神”。

目前邓明扬MIT本科在读,按入学时间推算现在刚好大四,所以也有不少网友猜测他如果继续在MIT读博可能会加入何恺明团队。

接下来具体介绍一下,这篇论文研究了什么。

借鉴扩散模型,大改自回归生成

传统观点认为,图像生成的自回归模型通常伴随着矢量量化(Vector Quantization),比如DALL·E一代就使用了经典的VQ-VAE方法。

但团队观察到,自回归生成的本质是根据先前的值预测下一个token,这其实与值是离散还是连续没啥必然联系啊。

关键是要对token的概率分布进行建模,只要该概率分布可以通过损失函数来测量并用于从中抽取样本就行。

并且从另一个方面来看,矢量量化方法还会带来一系列麻烦:

- 需要一个离散的token词表,需要精心设计量化的目标函数,训练困难,对梯度近似策略很敏感

- 量化误差会带来信息损失,导致还原图像质量打折

- 离散token适合建模分类分布,有表达能力上的局限

那么有什么更好的替代方法?

何恺明团队选择在损失函数上动刀,借鉴近年大火的扩散模型的思想,提出Diffusion Loss,消除了离散tokenizer的必要性。

如此一来,在连续值空间中应用自回归模型生成图像就可行了。

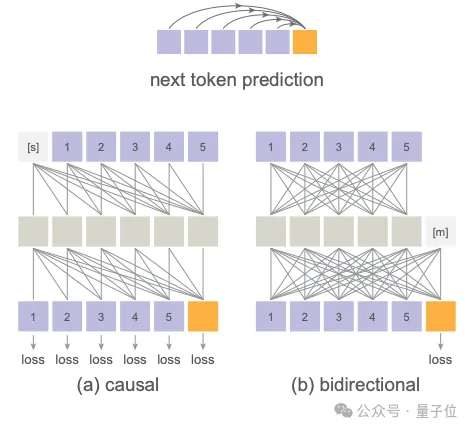

具体来说,它让自回归模型输出一个潜变量z作为条件,去训练一个小型的去噪MLP网络。

通过反向扩散过程,这个小网络就学会了如何根据z去采样生成连续值的token x。扩散的过程天然能建模任意复杂的分布,所以没有类别分布的局限。

这个去噪网络和自回归模型是端到端联合训练的,链式法则直接把损失传给自回归模型,使其学会输出最佳的条件z。

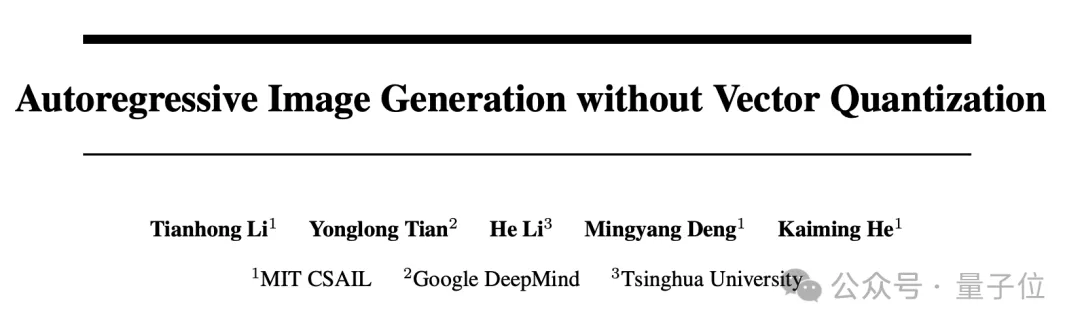

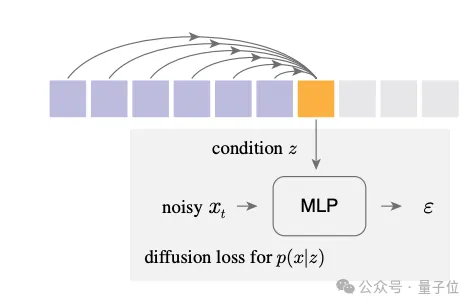

这篇工作的另一个亮点,是各种自回归模型的变体都适用。它统一了标准的自回归AR、随机顺序的AR、以及何恺明擅长的掩码方法。

其中掩码自回归(MAR)模型,可以在任意随机位置同时预测多个token,同时还能和扩散损失完美配合。

在这个统一的框架下,所有变体要么逐个token预测,要么并行预测一批token,但本质上都是在已知token的基础上去预测未知token,都是广义的自回归模型,所以扩散损失都能适用。

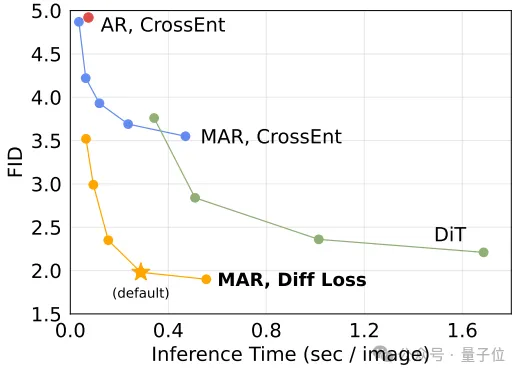

通过消除矢量量化,团队训练的图像生成模型获得了强大的结果,同时享受序列建模的速度优势。

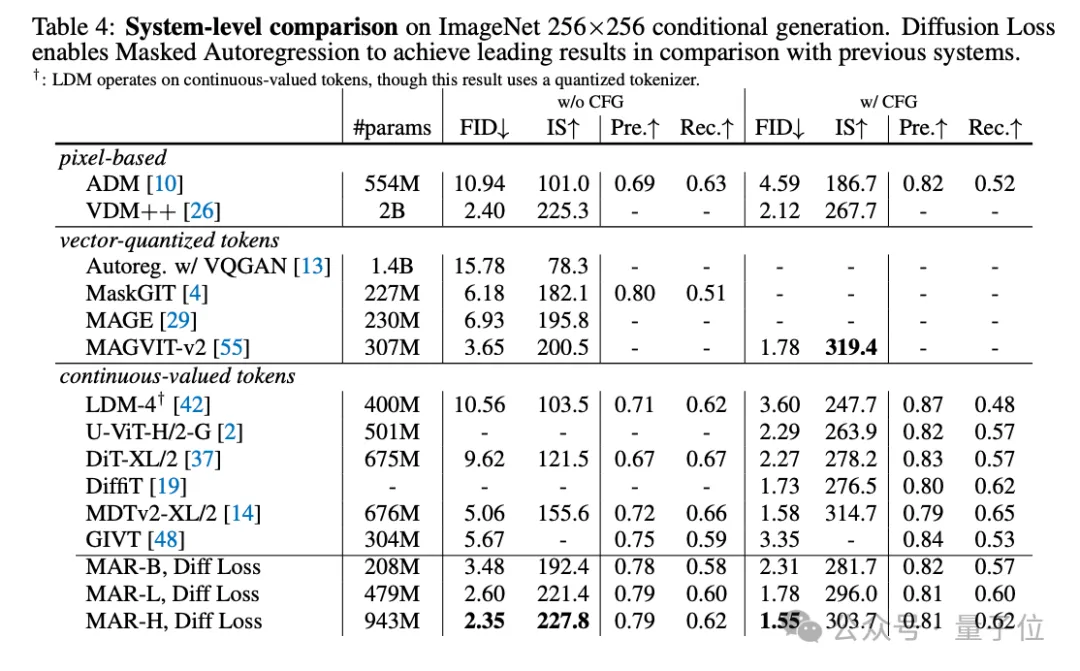

论文在AR、MAR的各种变体上做了大量实验,结果表明扩散损失比交叉熵损失稳定带来2-3倍的提升。

与其他领先模型一比也毫不逊色,小模型都能做到1.98的FID分数,大模型更是创下了1.55的SOTA。

而且它生成256x256图像速度也很快,不到0.3秒一张。这得益于自回归生成本来就很快,比扩散模型少采样很多步,再加上去噪网络又很小。

最后总结一下,这项工作通过自回归建模token间的相关性,再搭配扩散过程对每个token的分布进行建模。

这也有别于普通的潜空间扩散模型中用单个大扩散模型对所有token的联合分布建模,而是做局部扩散,在效果、速度和灵活性上都展现出了巨大的潜力。

当然,这个方法还有进一步探索的空间,团队提出,目前在在某些复杂的几何图形理解任务上还有待提高。

何恺明团队都有谁

最后再来介绍一下即将或可能加入何恺明课题组的团队成员。。

Tianhong LI(黎天鸿),清华姚班校友,MIT博士生在读,将于2024年9月加入何恺明的课题组,担任博士后。

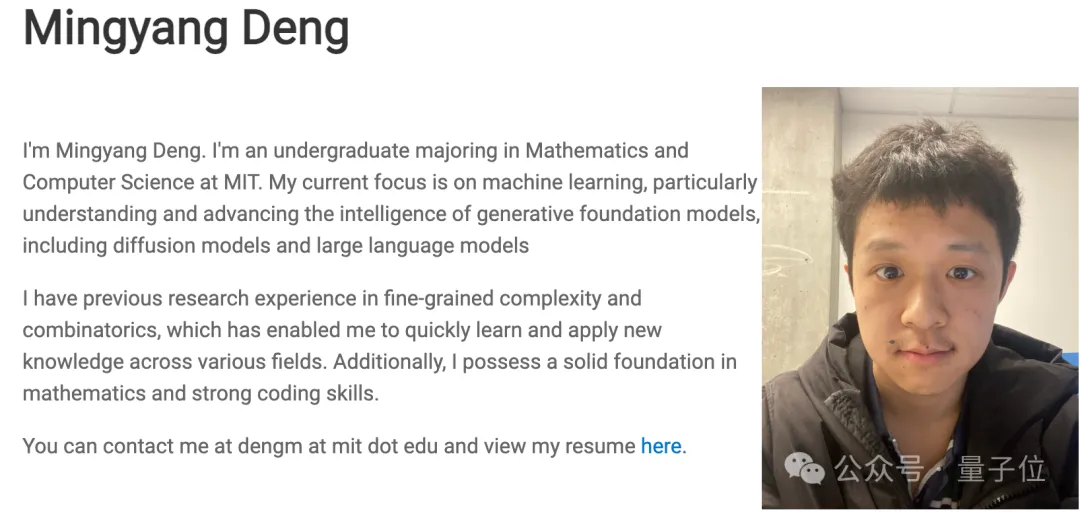

Mingyang Deng(邓明扬),MIT本科数学和计算机科学专业在读。

他在高一获得IMO金牌,高三获得IOI金牌,是竞赛圈为数不多的双料金牌得主,也是IOI历史上第三位满分选手。

目前邓明扬的研究重点是机器学习,特别是理解和推进生成式基础模型,包括扩散模型和大型语言模型。

不过他的个人主页上还没有透露下一步计划。

One More Thing

何恺明当初在MIT的求职演讲备受关注,其中提到未来工作方向会是AI for Science,还引起圈内一阵热议。

现在,何恺明在AI4S方向的参与的首篇论文也来了:强化学习+量子物理学方向。

把Transformer模型用在了动态异构量子资源调度问题上,利用自注意力机制处理量子比特对的序列信息。并在概率性环境中训练强化学习代理,提供动态实时调度指导,最终显著提升了量子系统性能,比基于规则的方法提高了3倍以上。

这样一来,何恺明在自己的成名领域CV和探索新领域AI4S上都没耽误,两开花,两开花。

论文:https://arxiv.org/abs/2406.11838