大数据文摘出品

1956年8月,在美国汉诺斯小镇宁静的达特茅斯学院中,克劳德·香农(Claude Shannon,信息论的创始人在内的几十位科学家正聚在一起,讨论着一个完全不食人间烟火的主题:用机器来模仿人类学习以及其他方面的智能。

会议足足开了两个月的时间,虽然大家没有达成普遍的共识,但是却为会议讨论的内容起了一个名字:人工智能。因此,1956年也就成为了人工智能元年。

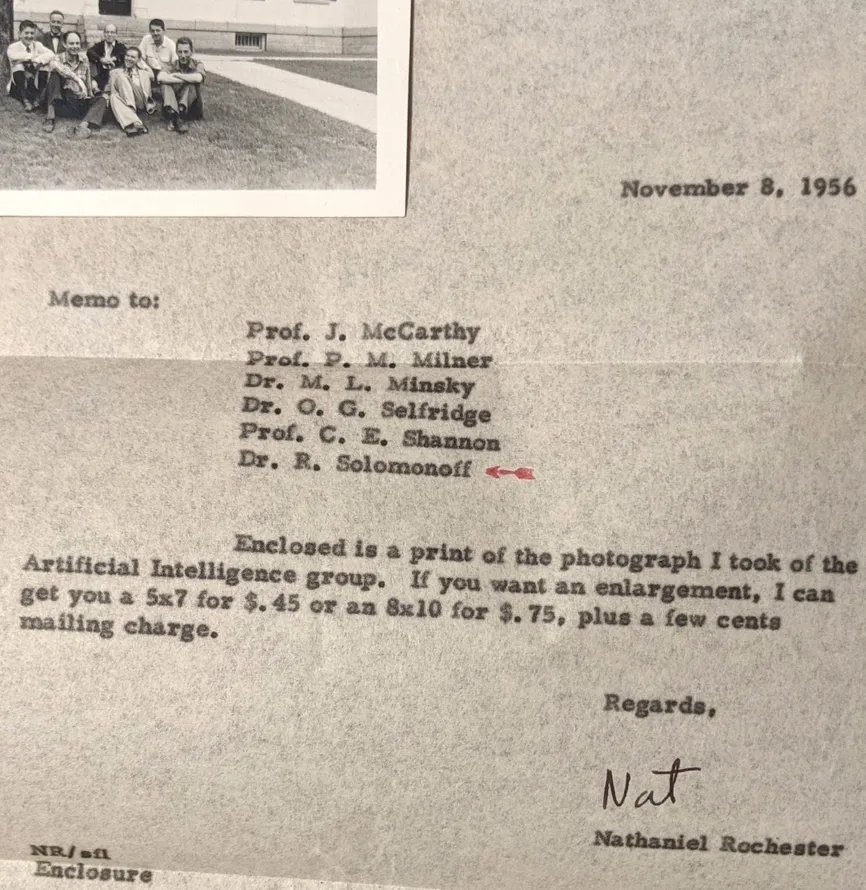

一张集体照(见上图)拍摄了7名主要参与者,在之前的文章中,一直只标明了六个人的位置,在后排,从左到右,是奥利弗 · 塞尔福里奇,纳撒尼尔 · 罗切斯特,马文 · 明斯基(Marvin Minsky,人工智能与认知学专家)和约翰 · 麦卡锡(John McCarthy),坐在前面左边的是雷 · 所罗门诺夫(Ray Solomonoff),右边的则是克劳德 · 香农(Claude Shannon,信息论的创始人)。

在达特茅斯研讨会之后的几十年里,这六个人都对人工智能、计算机科学或相关领域做出了贡献。

让人已疑惑的是,在所罗门诺夫和香农之间的人一直身份未知,这个神秘的“第七人”究竟是谁?

神秘的“第七人”

多年来,一些人认为这是特伦查德·莫尔——另一个人工智能专家,参加了研讨会。

但是特伦查德·莫尔的儿子否认了这个说法,特伦查德的儿子保罗·莫尔表示那个不知名的人绝对不是他的父亲。

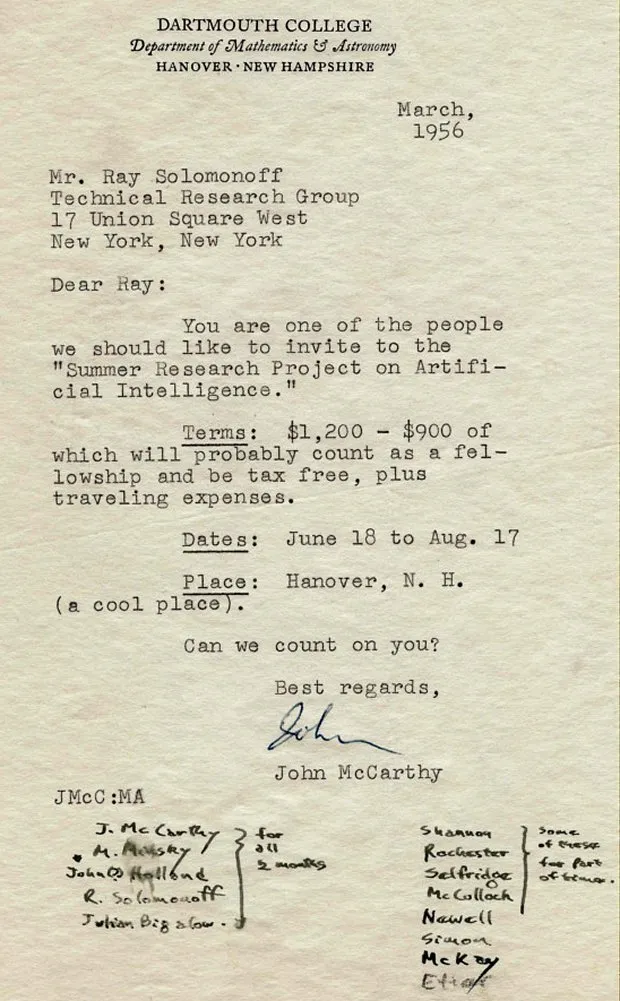

最近,一封信出现了线索。1956年11月8日,纳特 · 罗切斯特给一些同事发送了一份简短的便条和照片的复印件:“随信附上了我为人工智能小组拍摄的照片。”他给麦卡锡、明斯基、塞尔福里奇、香农、所罗门诺夫以及彼得 · 米尔纳(Peter Milner)写了信。

所以那个神秘的“第七人”一定是米尔纳!

这就说得通了。米尔纳曾在蒙特利尔的麦吉尔大学研究神经心理学,尽管他受过电气工程师的训练,他通常不会与其他人工智能先驱混为一谈,因为他的研究兴趣与他们不同。

即使在达特茅斯,他也觉得自己力不从心,他在1999年的自传中写道:“我被邀请参加一个计算机科学家和信息理论达特茅斯学院的会议... ..大多数时候,我根本不知道他们在说什么。”

只不过,米尔纳并不知道自己的研究其实也是现代人工智能的奠基之一。

在他引人入胜的自传中,米尔纳描写了二战期间他在雷达研发方面的工作,以及战后他从核反应堆设计到心理学的转变。他在1954年的博士论文《颅内刺激对大鼠行为的影响》研究了电刺激对某些大鼠神经元的影响,这些神经元被广泛而热烈地称为“快感中心”。

这项工作促成了米尔纳最著名的论文之一,即1957年发表的《The Cell Assembly: Mark II》。这篇论文描述了当大脑中的一个神经元被激发时,它是如何激发相似的连接神经元(尤其是那些已经被感觉输入激发的神经元),并随机激发其他皮层神经元的。

这与今天的深度学习大模型结构非常相关,可以说,米尔纳的工作促进了人工神经网络的早期发展,这也是他被列入达特茅斯会议的原因,后来的人工智能研究人员对研究大脑和神经元以重现其功能和智能也有着相当大的兴趣。

这张照片是在哪里拍的?

这张1956年的照片显示了背景中达特茅斯大厅的左侧。

2006年,达特茅斯召开了一次名为“ AI@50”的会议,以庆祝人工智能大会召开50周年,并讨论人工智能的现状和未来。

特伦查德 · 莫尔(Trenchard More)是纳特照片中最常被误认为“第七人”的人,他会见了组织者詹姆斯 · 穆尔(James Moor)和凯里 · 赫克曼(Carey Heckman) ,以及温迪 · 康奎斯特(Wendy Conquest) ,后者正在为本次会议拍摄一部关于人工智能的电影。AI@50的组织者们都不知道1956年的会议真实的举办地点。

1956 年达特茅斯夏季人工智能研究项目的五位原始参与者。从左到右:Trenchard More、John McCarthy、Marvin Minsky、Oliver Selfridge、Ray Solomonoff

最后,还是莫尔带领他们穿过草坪,来到达特茅斯大厅的左侧门口。

他向人们展示了曾经使用过的房间,这反过来又唤起了他们以前的记忆。在1956年的会议上,莫尔在2011年的一次采访中回忆道,“塞尔福里奇、明斯基、麦卡锡和雷 · 所罗门诺夫,我们聚集在一个架子上的字典周围,查找“heuristic”(启发式)这个词,因为我们认为这可能是一个有用的词。”在2006年参观达特茅斯大厅时,他惊喜地发现字典还在那里。

“Heuristic”这个词在1956年的整个夏天都被引用。一些参与者没有尝试通过分析大脑来开发机器智能,而是专注于解决给定问题所需的操作步骤,特别是利用启发式方法来快速识别步骤。

谁不在照片上?

有一个人时不时地出现在达特茅斯工作室,但从来没有出现在任何一个参加者的名单上: 格洛丽亚 · 明斯基(Gloria Minsky),马文 · 明斯基的妻子。

但那年夏天格洛丽亚确实出现了。只有马文、雷和约翰 · 麦卡锡三人参加了为期八周的研讨会。其他人按照他们的时间表来来去去。当时,格洛丽亚是波士顿儿童医院的一名儿科研究员,但只要有时间,她就会开车去达特茅斯,住在马文的公寓里,拜访参加研讨会的人。

几年前,也就是1952年春天,格洛丽亚在纽约贝尔维尤医院做病理学住院医师时,开始和马文约会。马文是普林斯顿大学的博士生,麦卡锡也是,他们俩被邀请到贝尔实验室夏天在克劳德 · 香农手下工作。七月,就在他们第一次见面的四个月后,格洛丽亚和马文结婚了。虽然马文一直在为香农工作,但香农坚持让他和格洛丽亚去新墨西哥州度蜜月。

四年后,麦卡锡、香农、明斯基和纳特 · 罗切斯特一起组织了达特茅斯研讨会。格洛丽亚记得她丈夫和雷的一次对话,在那次对话中,马文表达了一个后来成为他的标志之一的想法:“你需要用不止一种方式来理解事物。”在明斯基2007年出版的《情感机器》一书中,他研究了情感、直觉和感觉如何创造出不同的描述,并提供了不同的看待事物的方式。

他倾向于人工智能中的符号逻辑和演绎方法,他称之为“好的老式人工智能”。

与此同时,雷关注的是概率ーー某事发生的可能性以及对其演变方式的预测。他后来开发了算法概率论,这是算法信息论的早期版本,每一种对事物的不同描述都会导致一种未来给定结果的概率(有些更可能,有些不太可能)。

概率最终成为机器学习的基础。

如今,随着ChatGPT大火,很难再有人想到,这些几十年前就在探讨人工智能的先驱们,尝试了多少不同的路径,才让人工智能走到今天。

相关报道:

https://spectrum.ieee.org/dartmouth-ai-workshophttps://web.archive.org/web/20100612150810/http://www.dartmouth.edu/~ai50/homepage.html

https://psycnet.apa.org/record/1959-00249-001