深度神经网络,怎么就翻译成了「profound neural organization」?

如果你经常阅读计算机领域的论文,一定会发现一些神奇的词汇,比如「伪意识(counterfeit consciousness)」、「深层神经组织(profound neural organization)」、「海量信息(colossal information)」。

这都是什么?每个字母都认识,但合在一起还是怪怪的,总觉得涵义不够明确。

结合上下文语境,读者才恍然大悟:哦,其实就是「人工智能」、「深度神经网络」和「大数据」。

这些不明所以的词汇,在学界有自己的专属名称:「tortured phrases」。

今年 7 月,法国图卢兹大学的学者 Guillaume Cabanac 和他的同事在 arXiv 平台上传了一篇 27 页的论文,介绍了关于该现象的一些调查结论。

论文链接:https://arxiv.org/pdf/2107.06751.pdf

自动文本生成器一直被用于「科研文献写作」,那些毫无意义的论文很容易被人和机器检测到。但今天的 AI 技术已经能够生成更加「以假乱真」的文本,与人类写作的文本无法区分。一般来说,「tortured phrases」可能是自动翻译或试图掩饰文章内容抄袭的结果。

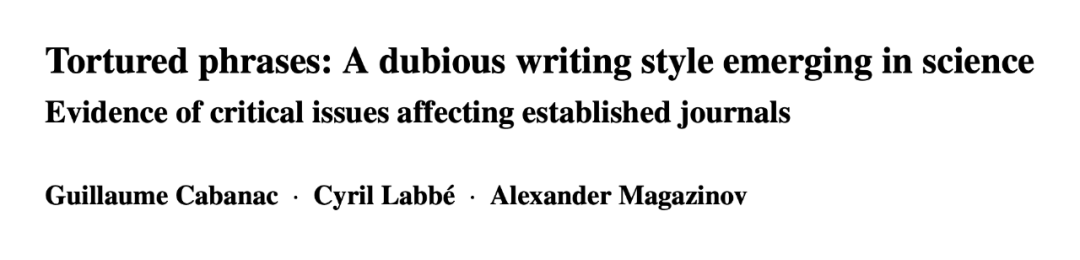

表 1 先展示了研究者在各个文献中找到的奇怪短语,并给出了它们实际上对应的术语。起初这只是一种偶然的发现,当研究者发现这种现象出现得过于频繁之后,他们采取严肃的方法用已经确定的术语进行了滚雪球式搜查。

「face recognition」变成了「facial acknowledgement」,「artificial intelligence (AI)」变成了「(counterfeit | human-made) consciousness」,designs preparing unit 其实是 GPU,focal preparing unit 其实是 CPU,简直离谱……

表 1。

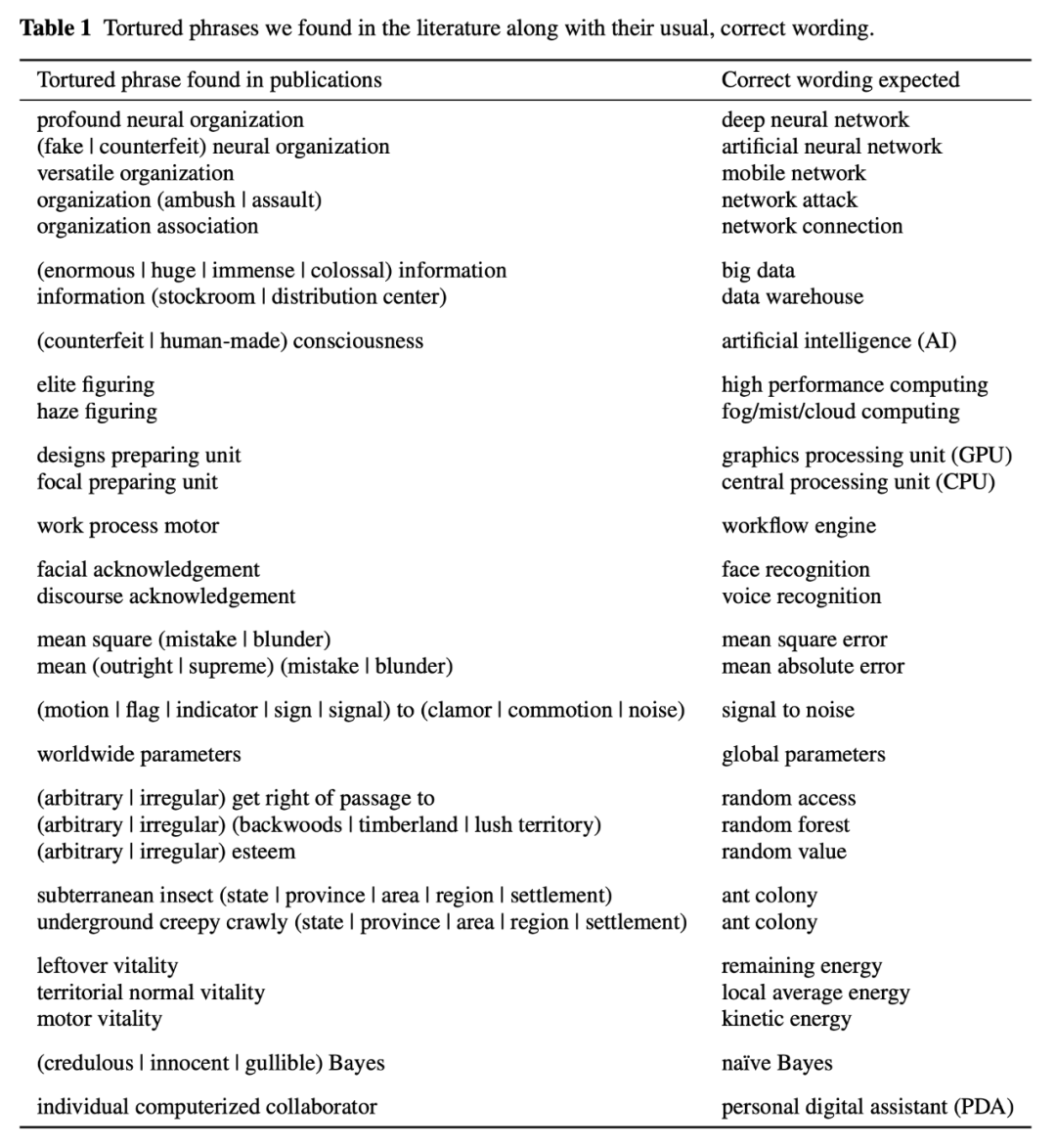

当研究者以「profound neural organization」为关键词在 Dimensions 进行检索时,有 860 篇出版物至少包含这个短语,其中 31 篇都发表在同一个期刊《微处理器和微系统》上。

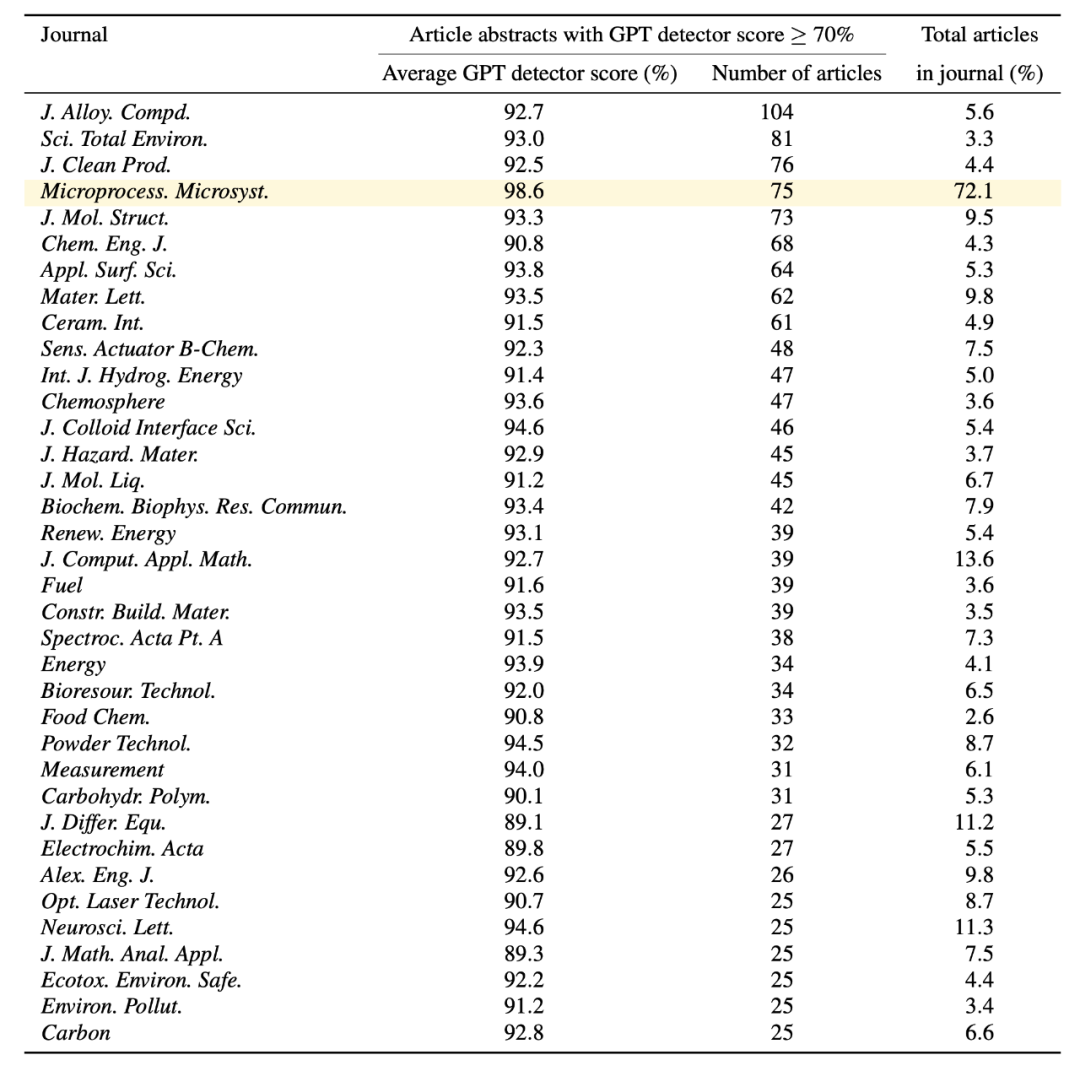

随后研究者将研究重点放在了《微处理器和微系统》期刊上,他们借助一种工具调查了一系列来自这本和其他期刊的摘要,该工具可以识别文本是否是由 GPT 生成的。

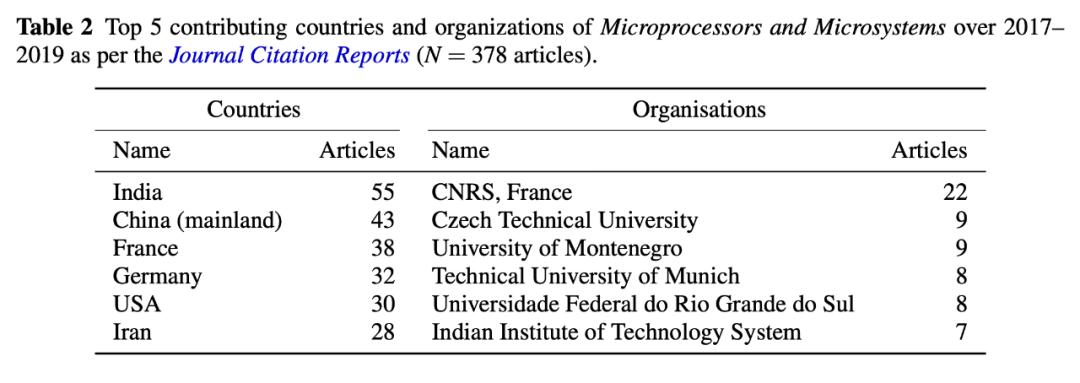

表 2 展示了该期刊 2017-2019 年间发表的 378 篇文章中排名前 5 位的贡献国家 / 地区和机构。

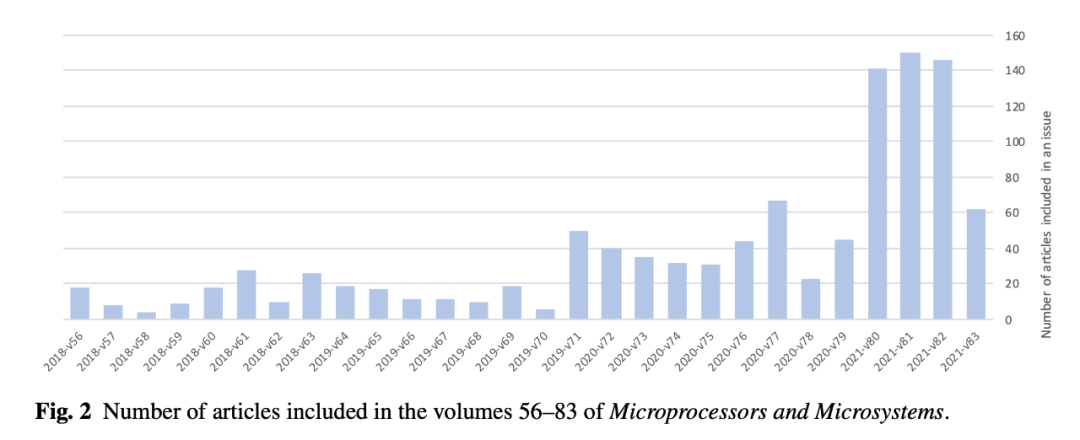

接下来,研究者对 2018 年 2 月至 2021 年 6 月的数据进行了更深入的分析。图 2 显示了从 2020 年开始,每一期发表的文章数量的变化。

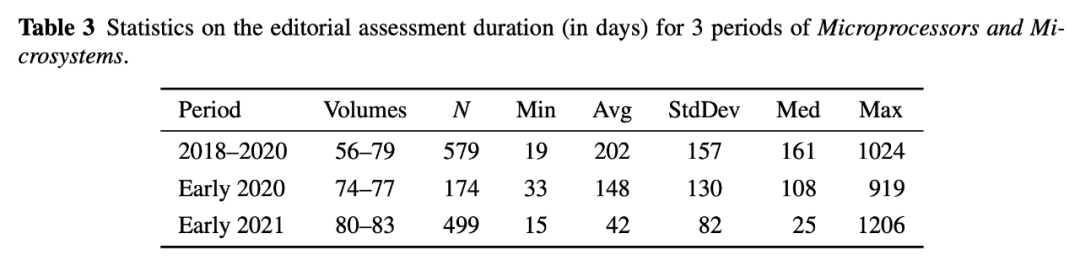

研究者使用了「编辑评估」来表示从提交稿件到接收稿件的时间,包括: 初步筛选、邀请审稿人、同行评议和最终决定。每篇论文发表的元数据将其编辑评估的节点分为三个日期: 提交、修订和接收。

根据对提交日期与接收日期的分析,2021 年出版的各期的编辑评估突然缩短。大多数文章都是在编辑评估后发表的,但评估周期出人意料的短。

从 2021 年 2 月第 80 卷开始,较短的处理时间 (低于 40 天) 变得普遍。编辑评估时间 (表 3) 在比较 2018-2020 年的数量和 2021 年初的数量时,平均处理时间减少到五分之一,中位时间减少到六分之一。而这些论文的作者中有很多来自中国。

表 3: 编辑评估时间的变化。

一部分论文具有相同的提交、修订和接收日期,其中大部分出现在该期刊的特刊中。这个现象很可疑,特刊通常由客座编辑负责,并专注于特定的研究领域。

研究者基于 GPT 检测工具,对实验组和对照组的摘要进行了评估。如下图所示,在《微处理器和微系统》期刊中,GPT 得分较高的文章的集中度最高,为 72.1% ,而其他期刊的最高值为 13.6% 。

「论文数量」这一栏显示,许多其他期刊发表的论文摘要都获得了较高的 GPT 分数。虽然该分数很高并不一定表明某篇文章有缺陷,但这类文章在某些期刊的高度集中会引起对人们的进一步思考。

论文发布后,2021 年 7 月中旬,《微处理器和微系统》的出版商爱思唯尔对此展开了调查。这些涉及的论文正在被逐一重新评估。爱思唯尔的发言人表示,作者很可能使用逆向翻译软件来掩饰抄袭,这可能是这些措辞的来源。

令人惊讶的是,一些网站专门提供免费改写文本的服务,主要负责生成那些「冗长的、折磨人的短语」,形成了一条产业链。

你怎么看?