“在字节,别把自己当人,把自己打碎,当做好用的工具就好了。”

工作了两年半之后,Tina 2020 年从字节跳动离职。当时,她下一份工作还没有确定,但身心无法继续透支。

Tina 做过至少五六个项目,包括海外产品、抖音、教育……在职第一年还是兴奋刺激的。

之后频繁换项目,让她心生厌倦。“相当于把你的技能在不同的业务直接复制粘贴。”

业务不断调整在字节跳动几乎是常态。伴随而来的还有中层的调换。在 Tina 就职的两年半里,她经历过超过 5 个不同的领导。

没有一个领导带她超过半年。Tina 说:“每半年给我写绩效,他们都不知道写什么。”

“我觉得这里一切都是短期导向。”,一位离开字节跳动的前部门总监有更深刻的看法,“某种程度上来说,这个巨大的 App 工厂通过迭代中层来推进业务。这和它的组织架构有关。”

1. 扁平的结构,疲惫的中层

许多离开字节的人聊起这家公司,印象最深的就是其扁平化管理。

字节跳动有 10 个职级,看上去比阿里 11 个层级(专业层级,还有 M 层级)、腾讯 13 个层级差不了多少。

但一位前字节员工表示,实际上,字节的职级可以简化为四个级别,级别 3 以下的都差不多,是做执行的人。

3 级(3-1 和 3-2)是中层 Leader,组长级别,而 4 和以上是高层(研发部门级别比其他部门高一级),最顶层的 5-2 是张一鸣。

张一鸣也会直接和 3 级的同事沟通。在腾讯和阿里,类似的事情很少发生。

这正是字节中层的压力之源。“因为摊得平,所以夹在中间的人最累。”小飞说,“既要做业务,又要做管理。”

小飞在字节的经历是从 2017 到 2019 年,“感觉这三年过得比六年还长”。他在字节是一个小运营部门的负责人。

在他看来,字节的工作压力一两句话说不清楚。小飞认为和外界认知不一样的是,字节的绩效压力没有那么重,“起码不象阿里那么重”。

来自于字节著名的扁平化管理,让日常工作和一般的组织不同。

“每个部门都很小,因此很多工作都是各部门一起干的,就是我们可能发起一个任务需要各个部门协同,也经常会接到协同任务。那我就会拆分下去,分给具体做事的同学。”小飞说。

因此,作为中层,日常工作的起点是接到一个协同任务,然后拆分任务,再分派给自己的下属。“具体来说就是白天开会,晚上干活。”

小飞觉得自己仿佛身处一个巨大的生产线,工作包一个一个过来,他一个个拆解成零件,放到传送带上,让后面的员工们加工完成,再组合起来,进入下一个部门。

和之前的传统企业相比,忙碌是加倍的,高速和效率也带来了工作的满足感。

特别是蜂群式自组织的工作方式,是此前他从未体验过的新鲜、领先时代的感觉,比多巴胺还让他激动。不少字节离职员工都会提到,刚入职的有一段兴奋而刺激的蜜月期。

压力也与日俱增。首先是超长工作时间,“每周都有一次例会,一般会开到半夜。其他时间也要晚上九点之后才能到家。”

“其实在字节最虐的就是中间层。”小飞有点嫉妒公司的年轻人,“底层的基础员工被照顾得很好。”

扁平化架构也让中层的 360 度环评很艰难,因为所有跟你合作过的同事都能写评价。“下级可以很容易发表不满,而且是匿名的。”小飞认为头条的文化对于中层领导非常不友好。

曾经在字节做研发的唐泽也表示 3 级左右的中层员工很累。“小组长是最苦的吧。”

小组长手下有十几个程序员(这个职位对应的应该阿里 P8 ,P8 管理的团队一般在 20 人以内)。

他说小组长不仅要陪着下属一起加班,还要向上管理保证完成业绩。“而且钱一定比总监少很多。”

2. 实用主义用人观

在一些报道中,字节跳动创始人张一鸣,被塑造成总能保持情绪稳定的“机器人”。

现在被采访的前员工们认为,从某种程度上来说,他的确是这样的人。哪怕在发现员工在群里激烈讨论游戏《原神》,他的第一反应还是比较克制。

“一大早到现在就在群里聊天的同学/部门是今天工作很闲吗,这很常见吗?”

张一鸣信奉勤奋付出。第一份工作“不分哪些是我该做的、哪些不是我该做的”。

两年内从基层升职到部门小主管。他对旗下中高层的“拼”劲儿也要求很高。

但是一旦过了创业阶段,特别是当中层人数超过 150 人(人类稳定社交关系的人数上限),老板就很难保证利益分配公平,以及亲自督促大家全速往前冲。

张一鸣没有回避这个问题,他在 2020 年全员信中说:“我们已经看到了不少管理问题,最直接的反馈是员工敬业度和满意度统计结果下降了。”

作为技术出身的管理者,张一鸣信奉实用主义,为了最大化团队、公司利益,个人的情绪、ego、满足感都应该往后放。

效率至上体现在用人这件事上,跑不动、或经验不再能为公司所用的中高管很快会被冷落或架空。

以前新浪网副总编赵添为例,从张一鸣亲自挖角、2015 年“高调加入”,作为今日头条的负责人之一频繁站台演讲,到 2019 年在公开场合逐渐“销声匿迹”,不过 4 年不到的时间。

接受采访的小夏是在那个时候来到赵添的团队。“在赵添到来前,字节高层实际上没有懂内容的人。”

小夏说赵添当时整体负责今日头条内容运营,直接向张一鸣汇报。简言之,她是帮助头条打破头条内容版权困境,一手建立内容运营体系的功臣。

但是,今日头条 App 迅速发展后,瓶颈期也很快到来。2018 到 2021 年,今日头条的 CEO 换了三任。

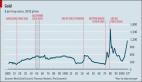

据 QuestMobile,它的日活用户从 2018 年 8 月至 2019 年 8 月几乎没有增长,还微微下降了,从 1.2 亿滑落到 1.15 亿。

赵添在 2017 年底开始淡出运营条线,之后又从与陈林平级下滑到向陈林汇报。

这可能也跟运营在互联网公司的“地位”有关。另一位互联网大厂的运营人员表示,运营难干不只是在字节。

和技术相比,它的可替代性更高。“当一个项目裁掉时,产品技术都可以转岗,一般运营直接裁掉。”

据潜望 2020 年的报道,抖音的初创运营员工中,除了李恬坐稳运营负责人,其余几人皆已不在公司。

2019 年之后,赵添就很少见诸媒体报端。小夏所在的项目被裁撤,他觉得很不合理,“我们的团队不错,其实数据也不错。”

作为中层,最极限的失败就是项目被裁撤,而在字节的成长过程中,由于以抖音为代表的新业务成功,得到了“APP 工厂”的美誉,但另一面,这个速成的巨头在崛起的过程中,失败的业务更多,包括最出名的悟空问答和社交尝试多闪。

字节目前的产品组合

3. 永远都在找更好的人

那些做不出成绩的中层,当然很快就会离开,但做得好的人也未必能留下来。

“你知道朱洁吧,朱洁可猛了。”小飞说。

朱洁曾经是抖音音乐的负责人。歌剧出身的她策划了“中国新唱将”,促成了一些独立音乐人和抖音的合作。2018 年,中国年度播放器 Top100 里 70% 爆款歌曲来自抖音。

据腾讯潜望,朱洁因为和空降的领导牟菲观念不和,达不成共识而选择离开。在朱洁离开一年后,牟菲离任,曹桢全盘接管。

小飞认为,实际上大家都知道朱洁原本是抖音音乐的负责人,在她之上再空降领导,意图不言自明。

“朱洁并不是干得不好,只是公司觉得找到了更好的人。”她认为,在字节快速发展的过程中,公司一直在市场上寻找更好的人,来替代现在的人。

柳甄可能是一个类似的例子。张一鸣 2016 年把这位 Uber 高级副总裁请到字节跳动负责国际化业务。不过,她发挥能力的空间逐步受限。

随着字节跳动对 Music.ly 的收购,其创始人 Alex Zhu 入职字节并在 2019 年接管国际业务,柳甄的发挥空间压缩到了海外投资和法务。

随着迪士尼前高管 Kevin Meyer 的到来,柳甄的职权可能进一步被缩小到国内法务。2020 年 5 月,柳甄离开了字节跳动。

“有时候,你面试的人,其实可能就是来代替你的。随时可能被取代、移植的感觉真不是很好。”小飞说。

从外部环境来说,业务迅速壮大,本身也能吸引更好的人,这就让字节可以用不断迭代中层的方式,来推进业务。

小飞在 2019 年离开,除了不愿意被迭代,他说也实在太累,“肝不动了”。

曾经在字节跳动短暂待过的“群响”创办人刘思毅,认为字节跳动是激进执行冗余招聘的公司。

“对内来讲,冗余意味着大家要争抢、打仗,以及有赛马的余地,以及大家都需要急不可耐地去开疆拓土。因为在大公司,闲下来就是死去的先兆,冗余反而是激活员工在 996 的海洋中寻找新方向的激活器。当然代价就是,很多人真的是形式主义的忙碌……”他在一篇文章中写到。

4. 失速之忧

字节还没有到形式主义忙碌的阶段,但是却已经是实实在在的大公司。

2021 年初,成立第八年的字节跳动全球员工已经达到 10 万人,超过了腾讯的人员规模。

光是 2020 年一年,它就新增了 4 万名员工,也就是说平均每工作日约 150 人办理入职。

随着公司规模扩大,各部门职能有了重叠,冗余的弊病开始显现:业务之间争抢和内耗。

另一方面,蛋糕并没有变大多少。两款 DAU 过亿的 App 之后,字节跳动已经很久没有出过爆款产品了。

2020 年,这个曾经最国际化的中国互联网公司海外业务受阻,被印度政府屏蔽,面临出售美国业务的危机。在国内,教育和游戏暂时没能壮大。

这就让中层的协同更加复杂,除了正常的沟通,还增加了部门之间相互挑战的潜台词,“大家都想争夺影响力和话语权”。

“可能有些 Leader 觉得相互踩着跑起来比较快。”一位要求匿名的员工表示。比如,运营、用户增长、市场相互有竞争。

干得好更要说得好,表明自己的贡献、影响力很重要。Tina 的领导参加部门汇报,一段简单的发言,常常要来回修改两个小时。

在一些部门,“说故事”、“向上管理”成为了必备技能。日报、周报、双周报、月报、双月 OKR。

“我没有精力去思考事情长期应该怎样更好,变成服务于一个又一个的双周的目标,以及如何‘生存’。”

Tina 说,她可能有一半的工作时间都在汇报和打磨话术上, 剩下的时间才是真正做事。

这和字节跳动内部倡导的“坦诚清晰”“反对向上管理”的价值观刚好相反。不过,据全现在了解,技术部门的沟通就相对简单务实得多。

唐泽在字节工作了一年,他的感受是相比上一份互联网大厂的工作,这里更加直接、务实。

但是工作的不确定性更大,在上一个东家,每个人都清楚自己一两年能做什么。“(字节)很多任务来得很突然。有点把人当资源。”

5. 热锅上的蚂蚁

“不是欺人太甚,就是虐己太深。”

——知乎用户 furburger 这样总结在字节的工作状态。

“要么作为一个领导者,向上管理,不唯书不唯实只唯上。不停接单,分发任务、催单、回收结论,质疑产出,推翻重来 or 勉强接受,人身 PUA,恶性循环。

要么作为一个执行者,正面抵抗,无效,消极抵抗,带着情绪执行,给自己施压,向对接人施压,开会争吵,强词夺理,写周报,勉强蒙混过关。

你看向周围陌生的同事,觉得他们每天都能开开心心的工作,风风火火的做事,不要太羡慕。直到有天你参加了她的离职 party,才发现大家都是热锅上的蚂蚁,焦灼、怀疑、抗拒、抵触、甚至都想拜拜了互联网。”

焦虑、紧张也是我们和前字节员工对话中频繁听到的词。

一位字节跳动的员工对全现在说:“所有高层,包括我能接触到的张楠,每天都非常焦虑……但据我所知,腾讯同等地位的人实际上日子是过得比较舒服的。”

互联网速度和节奏已经是传统行业的 N 倍,但字节比一些“老牌”互联网公司更快。

据晚点报道,字节跳动实现一个产品功能时,从准备上线到复盘情况,最快只需要一周。而类似的事在美团可能需要两周。

字节擅长闪电战,一直推崇 “大力出奇迹”。进入一个领域时,通常会快速投入大量资源,多团队同时推进多个项目。

但是一旦发现 ROI 不行就很快关掉。这样虽然能快速试错,但是在面临投入产出周期更长的项目时,这套机制往往会失灵。

有时候闪电战也是快速消耗资源。一位前员工在做教育产品时,手下有五十几个地区市场的人员。

但短短几个月内,公司把 40% 的人都裁掉了。“我觉得公司当时决策没有想清楚。”

另一位在去年离开字节的中层认为,有时候放弃项目可能就是因为上面的负责人自己“作”的,“其实我们的项目再做一段时间可能就做出来了。”

这更增加了不确定性。每个人在字节都曾有过美好的回忆,离开后也都有很好的出路,但是随时随地都可能被离开的压力让人印象更为深刻,甚至在回忆起这段一般并不算长的工作经历时,将其描述成“幸存者游戏”。

作者:董芷菲

编辑:陶家龙

征稿:有投稿、寻求报道意向技术人请添加小编微信 gordonlonglong