他在这里等待的,是自然界所能产生的最闪亮、最锐利、也最漂亮的雪晶。他说,超级雪花往往在最寒冷的地区形成,比如费尔班克斯或者白雪皑皑的纽约州北部。在整个研究历程中,他见过最优质的雪花产自安大略省东北部偏远的科克伦,那里风力很小,雪花几乎是直接从云层中掉落下来。

Libbrecht身处自然环境中,像考古学家一样耐心地审视着这块收集板,寻找最完美的雪花及其他晶体。他解释道,“这项工作需要用肉眼观察,找到高质量的雪花。如果板子上没有,就扫掉重来。整个过程需要重复几个小时。”

Libbrecht是一位物理学家,他在加州理工学院的实验室里专门研究太阳的内部结构,并开发了先进的引力波探测器。但20年以来,Libbrecht对于雪花的研究热情始终没有消退——除了外观之外,他更关注形成雪花形状的内在原因。他感慨道,“看着这些从天上掉落的造物,我心里总在想,它们为什么会是这样的形状?”

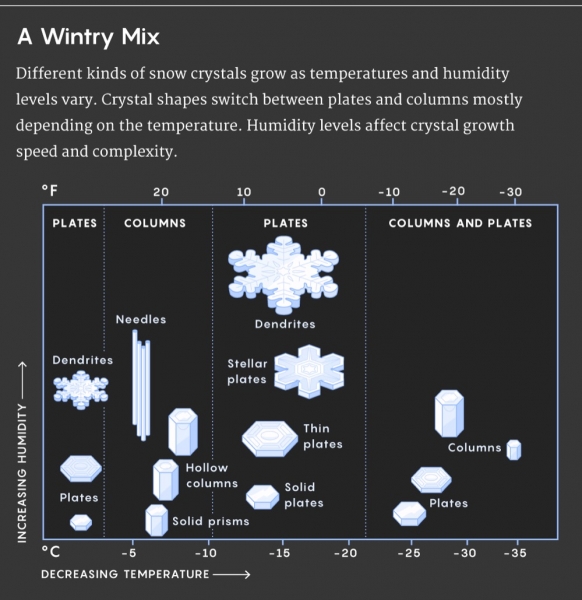

75年以来,物理学家们已经知道,雪花这种微小晶体主要分为两大类型。其一是标志性的扁平星形,含有 6 个或 12 个瓣,每一瓣又带有漂亮的晶状延伸,如万花筒般令人眼花缭乱;另一种则是圆柱形,其中一部分如同两块薄片晶夹起的三明治,另一部分则像是五金店里常见的螺栓。不同的雪花形状与环境、温度、湿度相关,但具体形成原因却一直是个谜。

多年以来,Libbrecht的艰苦观察让人们对于雪花的结晶过程有了更深入的了解。法国鲁昂大学材料科学家Gilles Demange对雪晶也很有兴趣,他评价:“Kenneth Libbrecht可以说是这一领域的「教主」。”

现在,Libbrecht将自己的实地观察整理成一种新的结晶理论模型,力求解释雪花以及其他雪晶的形成方式与规律。在今年10月发表的论文中,他描述了水分子在凝固点附近的舞动态势,并根据这种分子的特定运动规律解释了不同条件下晶体的整个形成过程。在另一本长达540页的专著中,Libbrecht还描述了关于雪晶的全部知识。赖斯大学凝聚态物理学家Douglas Natelson评论这本论著时称其:“如环法自行车赛般充满艰辛。”

Natelson总结道,“不容易,但这项成果真的太棒了。”

▲ 图:加州理工学院物理学家Kenneth Libbrecht,正在安大略省科克伦地区考察。当高质量的冰晶落在泡沫板上时,他会用小刷子将其拾取至玻片上,再通过显微镜观察。

关于六角星

大家可能都听过一句俗谚——“没有两片完全相同的雪花”,这一事实源自晶体在空中的结晶过程。雪的本质是一团冰晶的集合体,它在大气中形成,并在落下地面的过程中保留原形。只有当大气温度足够低,才会形成雪花,否则它们会融合甚至融化,最终变成雨夹雪或纯粹的雨滴。

尽管云层中的温度与湿度水平多种多样,但这些变量对于单片雪花而言几乎相当于常数。正因如此,雪花通常会形成对称性结构。另一方面,塔夫茨大学化学家Mary Jane Shultz在最近发表的一篇关于雪花物理学的论文中指出,每片雪花实际上都会受到风、曝光以及其他变量的影响,而“受到这些混沌因素的影响,每片冰晶的形状都会略有区别”。

尽管云层中包含了大量的温度和湿度等级,但这些变量对于一片雪花而言几乎是恒定的,这就是为什么雪花的生长通常是对称性结构。在另一方面,塔夫茨大学(Tufts University)化学家Mary Jane Shultz在最近发表的一篇关于雪花物理学的论文中指出,每片雪花实际上都会受到风、曝光以及其他变量的影响。她解释称,当每片冰晶受到这些混沌因素的影响时,它们的形状都会略有区别。

对雪花结构的观察与研究,最早可以追溯至公元前135年的中国。当时西汉诗人韩婴的《韩氏外传》这样描写雪花:“凡草木花多五出,雪花独六出”,这句话的意思就是,普通的花花草草多大多是五瓣的,独独雪花有六瓣。这应该是古人对雪花形状的最早描述和总结了。可见,至少在2000多年前的西汉时期,中国人对雪花就已经有很细致的认识、观察和研究了,后世的许多诗句都沿用了“雪花六出”的典故,在诗人们的笔下,雪花已经成为了中国古代诗词中的经典形象,有独特的文学地位。不过即便如此,真正希望探索雪花背后原因的第一位科学家,当数德国科学家兼博物学家Johannes Kepler。

1611年,Kepler向他的赞助人——神圣罗马皇帝鲁道夫二世——赠送了一份新礼物,这是一篇名为《六角形雪花》的论文。Kepler写道,在通过布拉格的查理大桥时,注意到衣领上落下一片雪花,这不禁让他开始思考雪花的几何形状。他写道,“雪花的六角形结构,背后必定有原因,这不可能是偶然。”

他还回想起当代英国科学家兼天文学家Thomas Harriot的一封信,此人曾担任探险家Walter Raleigh爵士的领航员。约1584年,Harriot遇上一个问题,即为船甲板上的炮弹寻找最优堆放方法,结果他发现,六角形结构似乎是将球体紧密堆积在一起的最佳方式。Harriot把这件事情告诉了Kepler,Kepler想知道,自然界中的雪花是否也会发生类似的事情,以及它们的六个面是否可以被固定排列在“水滴等最小自然液体单位”之上。

▲ 图:显微镜下的扁平状雪花。

这实际上是对原子物理学的一个早期研究思路,然而整个学科直到300年前才正式成立。事实上,水分子,连同它的两个氢和一个氧,往往倾向于锁在一起形成六边形排列。Kepler与其他同僚当时并没有意识到这有多么重要。Natelson说:“由于氢键和分子间相互作用的细节,就有了这种相对开放的晶体结构。”除了有助于雪花的生长,这种六边形结构使得冰的密度比液态水低,这极大地影响了地球化学、地球物理和气候的形成与表现。他认为,如果冰无法漂浮,“那么地球上就不可能有生命诞生”。

虽然Kepler的论文顺利发表,但雪花观察更多是一种业余爱好,而远未被纳入科学范畴。19世纪80年代,一位名叫Wilson Bentley的美国摄影师——来自佛蒙特州杰里科地区的一个寒冷的、高质量的产雪村庄——开始尝试利用底片制作第一张雪晶图像。在最终死于肺炎之前,他为我们留下了超过5000多张雪晶照片。

▲ 图:日本物理学家中谷幸一郎投入数十年之久,对各类不同雪花开展研究。

接下来,到20世纪30年代,日本研究员中谷幸一郎开始对不同雪晶类型进行系统研究。到十九世纪中叶,中谷开始尝试在实验室里制造雪花,包括使用兔毛将霜晶悬浮在冷冻空气中,并逐步形成完整的雪花。他不断修改湿度与温度设定,探索两种主要冰晶类型的形成机理,并整理出一份关于可能晶体形状的开创性目录。中谷发现,星形结构往往在-2至-15摄氏度条件下形成,而圆柱形结构则多见于-5至-30摄氏度环境中。在低湿度条件下,星形雪花的分支较少,类似于六角形晶片;但在高湿度条件下,星形雪花则能发展出更复杂、更灿烂的结构。

Libbrecht介绍,在中谷完成了一系列开创性工作之后,人们终于开始关注不同雪晶形状的形成原因。当边缘快速横向生长,但纵向生长速度较慢时,雪花往往会呈现出扁平的星状以及板状结构(而非三维结构)。与之对应,柱状雪花则是纵向生长较快、但横向生长慢的产物。

但是,决定雪晶到底是星形还是柱形的潜在原子过程仍然不为人知。Libbrecht提到,“温度的变化,具体产生了怎样的效应?我一直希望将这些影响元素整合起来。”

雪花的配方

Libbrecht和关注这一课题的研究小组一直希望为雪花的形成整理出一份“配方”——即一组方程与参数,只要将将其输入超级计算机,就能生成各种各样的雪花。实际上,他们已经成功了。

在意识到存在带帽圆柱这种来自异国的雪花结构之后,Libbrecht开始了长达二十年的研究。这种雪花看起来像是大家熟悉的线轴,或者说是用轮轴连起来的两个轮子。作为北达科他州土生土长的住民,Libbrecht对此感到震惊,他很好奇“我为什么从来没见过这样的雪花?”带着对雪晶的痴迷,他随后出版了一本解释雪花性质的科普读物。很快,他开始在自己的实验室中制造各类雪花生产设备。而他提出的最新模型,可以说是几十年观察结果与近年来实际生产相结合的共同产物。

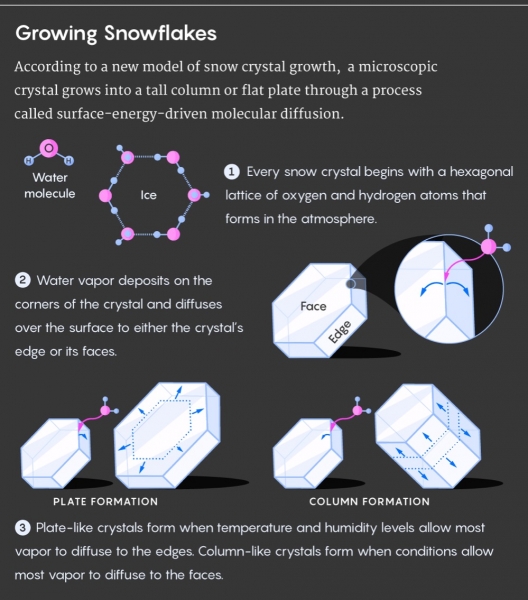

他提出的关键性突破是一种被称为表面能量驱动的分子扩散机制。这一思路描述了初始条件如何影响雪晶分子的活动,并最终决定雪晶呈现出的形状。

想象一下,当水分子刚刚开始冻结时,各分子的排列仍然比较松散。如果通过显微镜进行观察,我们会发现,冰冷的水分子开始形成一个个刚性晶格,其中每个氧原子被四个氢原子包裹起来。这些晶格不断吸收空气中的水分子,借此实现自我生长。而生长方向则分为两种——横向生长,纵向生长。

当横向吸收速度超过纵向吸收速度时,雪花最终就会呈现为薄且扁平的晶体(板状或者星状)——这意味着新生成的晶体会不断在横向上扩散。但是,当纵向吸收速度高于横向时,晶体的高度会不断增加,最终形成针状、空心圆柱或者棒状结构。

根据Libbrecht的模型,水蒸气会首先沉积在晶体的角上,而后通过整个表面扩散至晶体边缘或者中央位置,二者分别对应晶体的横向以及纵向生长。在各种表面以及不稳定性的相互作用之下,「温度」成了最终决定哪种生长方式能够胜出的关键。

这一切,都只会在「冰」这种非同寻常的物质当中发生,这种现象被称为「预融化」。水冰混合物的温度无限趋近于融点,因此最表面的几层呈现出无序的液体状态。预融化到底以横向还是纵向形式发生,主要受到环境温度的影响,不过其中的细节原理尚未完全明确。Libbrecht表示,“我提出的模型还很粗糙,细节部分仍有待完善。”不过他对整体外观提出的假设,似乎已经非常合理。

▲ 图:圆柱状雪花示例。

他的这套新模型属于“半经验式”,即根据观察结果进行了部分调整,而非从零开始对雪花生长进行原理性解释。这一点可以理解,毕竟无数分子之间的不稳定性与相互作用太过复杂,几乎无法完全阐明。但是,他希望自己的成果能够为全面的「冰晶体生长动力学模型」奠定基础,最终通过更详尽的测量与实验,找到缜密可靠的结论。

尽管「冰」在自然界中非常特殊,但凝聚态物理学领域却普遍存在着类似的问题。药物分子、用于计算机的半导体芯片、太阳能电池以及无数其他应用,都依赖于高质量晶体的物理与化学性质,这也使得无数研究人员投身于晶体生长的理论研究当中。

Meenesh Singh是芝加哥伊利诺伊大学的一名研究人员。他和其他几位作者最近发表了一篇论文,其中确定了一种新的机制,有望揭开溶剂当中晶体生长的原理之谜。溶剂环境中的晶体生长,与Libbrecht所关注的冰雪相变结晶有所不同。所谓溶剂结晶,即将固体材料溶解在水或者其他液体充当的溶液当中,通过调节温度并添加其他溶剂,我们就能借此生成新的药物分子结晶,或者为太阳能电池生产新的晶体等等。

Singh表示,“目前,关于晶体生长的所有应用都只能以经验为基础。我们掌握的只有部分经验性数据,再根据这些信息尝试解释晶体的生长方式。”他强调称,目前还不清楚溶液中的分子是如何被整合到晶体中的。“分子到底是经历了怎样的作用才会开始结晶?单个分子为什么会转化为晶体?朝着这个方向想下去,我们会发现越来越多无法解释、未被解决的新问题。”

Libbrecht坚信,更严谨的实验与更复杂的计算机模拟能力,有望在未来几年内逐步揭开晶体生长的相关难题。他表示,“总有一天,人们将能够构建起一套完整的分子模型,其中细化到原子单位,整个现象观察过程将不断持续,直到下探到量子力学层面。”

如今的他,仍然喜欢带上相机来一场追逐冰雪的旅程。最近他一直在待在阳光明媚的南加州,并在实验室里组装了一台用于生产雪花的精密系统。现年61岁的他,由衷的感慨道:“我可以慢慢退休,开始一心一意跟冰雪打交道了。”