近日一位微博用户对同一服务在 iPhone 和 Android 上的价格歧视提出了质疑,进而引发一轮对 Apple 收入分成的讨论。每天都在消费数字应用与服务的你,是不是也没有弄明白为应用付费的钱,最终都流向了哪里。

一条引发争议的微博

不是所有在 iPhone 上的购买行为都要被分成

这条微博争论的关键,本质上是博主混淆了 App Store 支付和第三方支付,误以为滴滴打车的费用是通过 Apple 收取从而要进行分成,并猜想滴滴打车将这部分费用转嫁到消费者身上导致打车费用过高。实际上滴滴打车的费用由第三方支付进行,Apple 也明确第三方支付不属于应用内购买,因此不会收入分成。至于为何同事的打车费用比自己的要高,可能另有原因。

除了我们几乎每天都在使用的第三方支付外,常见的 Apple 不参与收入分成的还有:

- 淘宝、京东、滴滴打车等购买商品或服务行为,本质也是第三方支付;

- 知乎、微信公众号和直播平台等的打赏行为;

- 支付宝、微信等之间的转账行为。

有一个简单的原则可以用来明确在 iPhone 上进行的购买行为不会被 Apple 分成,那就是看资金有没有经过 Apple 之手。

如果是 Apple 定义的「应用内购买」,在进行付款时应用会调用 App Store 购买接口,这些消费统统都有 Apple 参与分成。

App Store 购买接口

不是所有的分成比例都是 30%

作为平台内容分发商户,App Store 会对每一笔消费向开发者收取一定比例的收入分成,来弥补 App Store 运营的人力成本和硬件投入等费用。

直到 2016 年 WWDC 开发者大会前,这一比例一直维持在 3:7,即 Apple 收取收入的 30%,开发者得到 70%。在 WWDC 2016 上,Apple 重新调整了 App Store 分成规则:

- 对于一次性收费型应用或服务,Apple 仍以 3:7 比例收取分成;

- 对于订阅模式,在订阅的***个年度 Apple 会收取 30%,从订阅的第二个年头开始降低到 15%。

(以上比例未考虑交易税。)

App Store 分成比例规则

分成费用的成本由谁承担?

前面提到,建立 App Store 实际上需要大量的开发成本和运营成本,而且还要负担 App Store 的下载流量成本。从 Apple 的角度出发,他们选择收取了一定的分成。

但从开发商的角度来说,30% 的费用确实不低。这笔费用由谁承担,开发商也有不同的处理。

一些内容或服务的提供商,自行包揽了 Apple 分成的费用,也就是说不管是在 iPhone 上购买还是 Android 平台、甚至在网页版上,这些内容或服务的价格大体相当。例如微博会员、QQ 音乐绿钻等,在几个平台商的定价基本一致。

微博会员和 QQ 音乐绿钻在各平台的定价

知乎在付费内容、图书等方面对网页端、iOS 用户和 Android 用户也进行了定价无差别对待。但在 iOS 端上多出一个「知乎币」的概念,原因是 App Store 内购价格不可自由定价,而是有个固定档位,因此在 iOS 充值都是以固定额度进行的,但一个知乎币对应人民币一元,并没有缩水。

固定档位的「知乎币」

另一些开发商的处理则截然不同了,他们选择将这部分成本分摊给用户,在 iOS 平台上收取更高的费用。

不过这些服务在多个平台上可以通用,因此对于消费者而言,我们完全可以在非 App Store 的低价平台上购买服务,然后在 iOS 上享受付费服务。

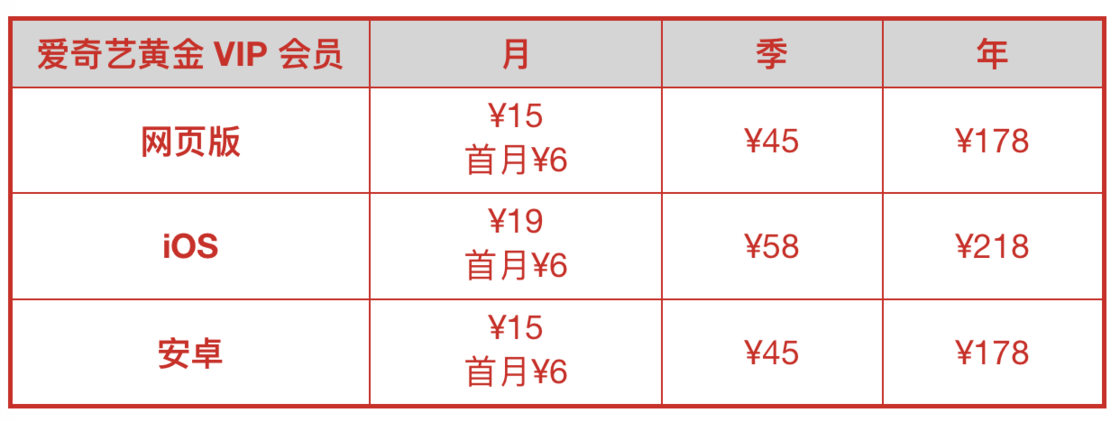

比如国内视频服务爱奇艺,在网页端、iOS 端、Android 端就进行了定价差别对待。iOS 端的购买价格明显就要比网页端和 Android 端高出不少。

爱奇艺会员在各平台的定价

小结

回到那条引发争议的微博本身,其实是由于该用户对 App Store 的分成规则不了解造成的误会。

Apple 作为一家独立运营的上市公司,确实有权自由规定分成比例,但至于分成比例合不合理,就是另外一个问题了。

此外,我们平时在电商、打车等平台消费时,可能会遇到自己的费用比以前高或者比其他人的高,这也不排除「大数据杀熟」的可能。商家通过数据分析,判定你是老用户或者比较收入更高的用户,进而自动对你收取更高的费用。

你还见过哪些区别对待定价的现象?欢迎在评论中和我们讨论。