因为是新公司的关系,其实我与现在的同事并不相熟,而且因为办公的关系,我与技术部其他同事被分在两个不同的办公室,中午的时候,突然听闻有个美女同事离 职了,心中微愣,进而涌起了写文的欲望,所以你可以把这篇博文当作是一种纪念,更可以看成是我对这个世界的回应与态度,巧的是,方才看到一句词,恰与心中 所念相和,记叙出来,与诸君共勉:“世路如今已惯,此心到处悠然!”,现在是北京时间2015-06-10 23:28,夜已深,人寂寂,正是静思的良辰,愿所有看到这篇博文的人拥有词中的超然心态,以狠狠地回应这个日趋冰冷的世界。

记得n年前,本人血气方刚,也曾在博客园中混迹,也因为本人身世的关系,不由心怀愤懑,满腹牢骚,而现在过了n年,当年的我是高中生,北大青鸟的毕业学员,而现在我依然是高中生,北大青鸟的毕业学员,所不同的是,人变了,眼光不同了,这个世界也就不同了。

说回正题,既然主题讲的是“假如明天失业了,我该去哪里”,那么不如说说我要去哪里吧?

如果是一年前的我,失业了,赋闲了,坐吃山空了,我必当睡不安枕,食不知味,因为在这个世界上,我的亲人早已离我远去,我是一个一人吃饱全家不饿的人,也是一个不能一日没有工作的人,失业既是压力,更是恐惧,个人滋味,当真难受,想来诸君皆心有戚戚,我就不多叙述了。

但现在,只是短短的一年,我的精神世界被我重构了,于是,整个眼光也就变了。

先说失业吧,无论是公司炒了你,还是你炒了老板,当你真正离开公司的那一刻,理由早已经无关紧要了,第一个念头自然是我的银行存款还有多少,于是,我突然 发现,虽然小小的黄皮本上的数字当真不多,但至少供我一个月吃喝无虞,想想这意味着什么:第一,我至少有一个月的时间,可以用来找工作,心态安然地安排赶 着面试,不用朝九晚五地挤地铁,这不是一种莫大的享受?第二,我人生清单上的任务,项目,计划,梦想又可以大大地走上一步了,今天我有两个小时写小说,明 天我亦有两个小时写小说,这难道不是人生至尊的享受?第三,我终于可以好好犒劳一下自己的肠胃了,做做家庭主夫,去菜场买买菜,炖炖汤,拿着苹果看着阳台 外的翠鸟淡淡地笑,人生如诗,说的不正是这样的境界。还有,还有,我一直想学的Python,,Node.js……可以静下心来好好看看,练练,你若在上 班,又怎能如此?……这样想着,室外的阳光似乎成了妖娆的美女,一切安然。

等等,博主你这样说,是不是在灌心灵鸡汤啊,如果过了一个月,我还是找不到工作呢,那岂不坐以饿毙?是的,这是个很现实的问题,当你弹尽粮绝,所有的一切 烟消云散,世界重新变成了黑色,只是有一点你却忘了,这个世界的光明从来不是某个公司或是某个老板所能给你的,剥削,或是残酷的剥削永远是公司的本质,这 个世界上能救赎你的或是带给你光明的只有你自己,所以要武装自己,既要武装自己的技术,更要武装自己的灵魂,有人说天无绝人之路,当现实将人逼入绝境的时 候,你就会发现你远没有自己想象的那般脆弱,坚韧或是好死不如赖活的欲念会让你发挥难以想象的潜力,当然,这还远远不够,生活并不是生下来活下去,而是响 亮地生下来,骄傲地活下去,我们不仅要生活,更要活的衣冠楚楚,风流蕴藉,当你每一天都衣冠楚楚地出门,彬彬有礼地待人,充满激情地工作,难道你害怕失业 吗?

失业了,我便去面朝大海,春暖花开的地方,喂马,劈柴,周游世界。

于此时,遥祝那位离职的美女早日觅得合意工作,寻得如意郎君。

#p#

附录:

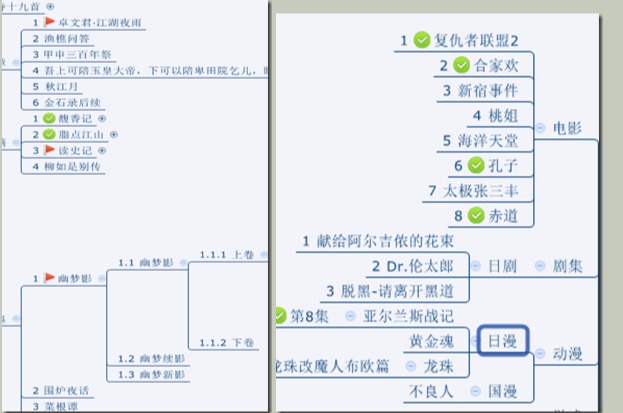

1.本人的某些清单:

2.本人小说的某些片段

景帝当朝时,天下势力共分为五,其一为王谢豪门所主掌的帝都门阀,若论势力,冠于天下,只因这王谢两家自立朝之日起便为朝廷栋梁,社稷柱石,世世代代与皇 家通婚,柴氏禁苑的女主人不是姓王便是姓谢,天下更有半数官员出于王谢门下,当真权倾朝野,势倾天下,若非近百年来,王谢豪门将星零落,武业凋敝,门下子 弟十之八九弃武崇文,为臣为吏,致使军权旁落,剑失其锋,又何来其他四家的后来居上;其二,则为江南一十三家藩王,须知这一十三家藩王虽是柴氏旁支,但素 来同心,无论在朝在野皆是进退一体,同气连枝,又加之诸藩王执掌江南富庶之地,占天下近半税赋,民力已足,军力炽张,大綦朝堂几无人可插手江南军政,若说 江南已是一个独立的小朝廷,只怕天下之民十有八九会举手赞同;其三,则是戍守南北边疆的三大铁骑,其为镇守辽东的关宁铁骑,镇守山海关的漠北军以及驻兵云 州的风云骑,此三军的统兵将帅皆是寒族出身,凭着一身伤痕,半生病痛而得以异姓封王,列土封疆,对于咆哮朝堂的门阀豪族素来不满,同样的出身,相似的性情 使得三位异姓王在短短数年之间便达成了攻守同盟,把持边疆政局近三十余年,成为大綦不可忽视的势力之一;其四,则是以神庙为宗的寒枝一脉,这寒枝一脉虽不 像其他势力那般呼啸朝堂,但自大綦立朝以来,寒枝神庙便被皇室尊为大綦国教,历代国师,太傅莫不出身于寒枝神庙,而且早在一百年前,寒枝神庙便将天下划为 十三州府,分由十三神官以及总庙三位大神官执掌,开宗立派,教化生民,大綦百姓有近八成即是神庙信徒,若是神庙三大神官并数位神官振臂一呼,片刻间便可得 甲兵百万,无论是在朝在野都是一股不可估量的势力;其五,则是柴家皇室执掌的龙骧,寒锋以及天策三军,此三军皆是柴氏亲卫,兵力虽非天下之冠,但装备精 良,武略高扬,加之军中人才辈出,群英汇聚,隐隐然已有锋锐天下之势,只是此三军素来拱卫皇室,护守京畿,等闲不出东京百里之地,也就没有多少人见得三军 威势,只是坊间传言,若此三军枕戈而出,直可横扫天下,便是封狼居胥亦不过须臾中事。也正因为此三军锋芒暗藏,睥睨诸侯,无论天下藩王如何骄横跋扈,亦不 敢轻捋皇家威仪,此乃柴氏定国安邦之利刃,刀锋过处,光寒九州!

—此为时局

臣妾萧景婵蒙苍天垂恩,生于帝王之家,享以圣朝国祚,而后蒙父皇荣宠,母妃慈爱,兄长眷怜,黎民拥宠,感激之情无以名之。后于景泰五年,身无尺寸之功得享 公主之尊,封户役五千,赐华宅三座,金银玉石之物无数,天下荣宠莫过于是。今闻楼兰,壁月两国于冬雪之日,挥兵三十万,犯我大衍北关,此乃饕餮心性,豺狼 手段,千万黔首遭此兵劫,十不存一?百不存一?悲哉!痛哉!但妾知帝兄初登大宝,权柄未固,朝局未稳,人心未定,而藩王之患日重,此乃我大衍多事之秋也。 每念及此,便似剑刺刀绞,怆然不能寐也!且妾常慕昭君之义,文成气节,以女子之身奉伺异族,结亲他国,进而止息干戈,泽惠苍生。妾才德浅薄,文不能安邦, 武不能定国,然妾深感皇家恩典,万民爱护,愿以蒲柳之姿,远嫁异域,结唇齿之邦,化血腥杀戮于一二……

—此为奏疏

吾朝圣天子立国,历二十余年,除奸佞,远小人,举贤能,行仁政,善百姓,立礼仪,而后外御寇虏,内饬法度,终得九州一统,创下太平盛世。而后历代先王,举 刀兵,历杀伐,一生峥嵘以安社稷,历代朝臣,亲王,公主无不以舍小家而成大国,但凡如古之苏武,兰陵,明妃者,我朝皆然,此为家国之幸,黎民之幸。及至先 帝,少聪慧,有武略,通权谋,善机变,远光七年,柔然犯边,先帝以十六岁之龄,亲率兵甲三千,火烧柔然十万军粮草,柔然大败,至此三十余年,未犯我朝分 毫,此乃先帝勇略也。而后数十年,先帝破瀛洲,收九黎,平宛城之乱,功莫大焉。及至萧随云祸乱雍州,先帝缠绵病榻,垂然老矣,虽有天武侯纳兰子胥,靖王龙 阙,舞阳侯燕荆奋勇杀敌,奈何叛贼奸狡,妖惑人心,屡败屡起,乃至战事绵延数年,黎民流离者,伤残者,枉死者达百万之巨,悲哉苍生。元熙三年,东戎翰邪王 慕容承率二十万兵甲犯境,破北关凤舞,七日之内,下二十七城,奔袭千里,兵威我王都城下。朝堂之内,先帝病危,口不能言,眼不能视,屡屡昏迷。太师庞虚 影,二皇子宇文信执掌朝政,不思舍身以报家国,不虑国威重于泰山,不念黔首甚于社稷,公然厚颜献媚与东戎寇虏。兵临之日,共献祭我朝皇子宇文炎,女三千 人,黄金三十万两,绢绸两万匹于东戎蛮夷,无耻已极,丧权辱国,此为千古罪,我煌煌忠义之士当奋力杀之,以兴朝纲,振国威,立千秋公义。而后次日,宇文信 不念兄弟之情,不顾宗亲人伦,不思圣人教化,统领匪军,大肆杀伐同侪兄弟,火烧百姓屋舍,犯下滔天大罪,是夜,我朝秦王殿下丧命于匪军箭下,我朝皇子,公 主,朝臣奔逃九州,流离漂泊,无辜枉死者逾万人,如此行径,丧心病狂,灭绝人伦,当为天下首恶,然宇文信以禽兽之心而沐衣冠,悍然于王都称帝,但凡天下义 士,当以圣人训,家国事为己任,共同诛杀此獠,以昭拳拳正义之心……

—此为檄文

离公是在等吧,我 大綦立国数百年,虽屡遭变乱,人祸横生,历代君主却无一人昏庸残虐,这便是柴氏的王气,只要这王气一日不散,他离公想要篡位登基必遭致群起而攻,是故离公 还是陛下的臣,陛下还是大綦的天子,但离公手握重兵,把持朝政,权倾天下,所行的却是天子之权。而今诸侯分崩,割地为王,虽有自立之心却摄于黯骑兵锋,只 得隐忍不发,对于帝都谕令屡屡阳奉阴违,离公纵有绝世武力,奈何时势未成,王业不竟,这局面也就这么一直僵持着,但前些日长公主去往东海,这天下顿生倾覆 之象,以老臣想来,不出五年,这天下定然兵戈四起,杀伐处处。”魏明风忧虑说道。

“只是不知帝师大人会不会应邀出山,若说帝师大人困居东海,远遁世外,实是我柴氏亏欠他太多。”不知何时,一串深绿色的玛瑙佛珠已握在了柴子期的手中,慢慢摩挲着,似乎想借由佛家愿力平复内心忧虑。

“若是帝师大人在世,则帝师大人必然出山,扶社稷于即倒,救家国于危亡,而老臣所忧者乃是是帝师大人亡故多年,阴阳两隔。”魏明风语意悲沉,似有郁结在心。

“依丞相之意,当年大内四大供奉联手狙杀帝师大人竟非传言?”柴子期闻得魏明风言语,心中一惊,稍一用力,手中佛珠便已无声滚落,嘈嘈切切地好不脆响。

“不错,当年先帝崩 逝,主少国疑,而帝师大人却是大破倭奴积年有余,声势正隆,权柄已固,更有三大弟子互为奥援,清刃一脉隐身于后,若说帝师大人要篡夺帝位,只怕也非难事。 是故太后为防帝师大人弄权揽政,遂下令大内四大供奉联同大内二十八名一流高手狙杀帝师大人于映秀小镇,待老臣与暮王爷得知消息派人赶去时却是为时已晚,只 见得四大供奉及一干高手呈尸荒野而不见帝师大人身影。而后三日,龙翼将军林北望上奏太后说帝师大人忽染恶疾归隐东海,命悬一线,若无朝廷诏令终生不离东海 半步,更是难辨真假,再后老臣与暮王爷虽多方打探,奈何清刃中人重重阻拦,时至今日老臣也不知帝师大人是生是死,但纵观帝师大人一生行事,虽有经世之才却 无揽政弄权之心,对于先帝更是一片赤诚,实是我朝百年难得的股肱贤臣,所以老臣推想以帝师大人之性,若知今日时局,必将不惜一切辅佐陛下,届时还请陛下以 诚相待,以义相交,重之信之,切莫重蹈当年覆辙。”魏明风说完,便是行下三跪九叩的罗天大礼,一片赤诚表露无遗。

“丞相之言朕记下了,只要帝师大人不负皇家,我皇家亦绝不负他。夜深了,你们且退下吧。”柴子期挥了挥手,说道。

“臣等告退。”魏明风 与司徒寇行了个叩拜之礼,便无声地退去,独留下一轮清月照着少年天子的侧影,无尽苍凉。“母后,你当真只是为国除患,亦或是别有所图?”这样的腹诽言语自 然只能在柴子期的脑海中浮现,而于面上绝不会有半分显露。少顷,便听得一阵细碎的脚步声渐渐传来,一个身材矮小的内侍已走到了柴子期的身后,细声说道: “启禀殿下,小德子传来消息,离公已去了瑶华宫(瑶华宫乃是当今太后的居所),今夜只怕是宿在那了。”那内侍说完,便已整个人跪在了地上,虽是强自镇定却 也止不住身体的颤栗,仿佛这夜风已让他凉到了骨子里。

“哦,知道了,摆架华 清宫吧,宸妃怕是等急了。”柴子期说完便大步离开,竟是再也不看跪在地上的内侍一眼。那内侍想是熟稔主子的脾气,也没说一句话,小心翼翼地紧跟着,不过就 在起身的那一刻,内侍还是看到了化成齑粉的玛瑙佛珠,深绿色的粉末被夜风一吹便全散了,再也留不下一点痕迹。内侍虽只看了一眼,只觉得没来由的一寒,不禁 缩了缩身子,却也抵挡不住彻骨的寒意,“终有一日我也会化作这样的齑粉吧”,内侍这样想着,又望了一眼身前的帝王,一时竟觉得眼前的身影与那不怒自威的离 公竟有几分说不出的相似,却不知数年之后,九重宫阙,这年轻的帝王与那霸绝天下的离公谁会做了他人的刀下冤魂?这样想着,内侍复又生出些暖意,小跑着跟上 皇帝的步调,一路向着华清宫行去。

—此为权谋

柴子云见步先 之如此神情,不由一笑,苍白的面容因这一笑而变得光彩夺目,说道:“这是自然,步先生品行子云如何不知,纵然我柴氏与明侯稍有龃龉,以明侯襟怀自不会挂 心,所以子云相信帝师大人,相信清刃,更相信明侯,无论这个世道如何险恶,遭遇何等磨难,步先生必不会背弃天下,我柴氏立朝数百年虽未有尧舜之治也从未苛 待过九州黔首,所以子云相信,步先生必不会令我柴氏失望,当然,我柴氏更不会背弃步先生,若有虚言,当如此刃。”精致的匕首被柴子云的内力一催,便断做两 节,“叮当”一声好不清脆。

步先之看着柴子云清宁 神色,心中升腾起毫无缘由的信赖,就如当年那个雄心万丈的前朝帝王对着自己的父亲说的那般,“绝不负卿”,仅此一句,便成就了父亲十数年的文治武功,只是 眼前的女子却只是当今天子的姐姐,而不是天子本人,真的能相信吗?“长公主之言,步某自然信得,只是你却不是当今天子。当年先父枉死于映秀小镇,出手的正 是大内四大供奉,那时天子不过稚童,下此诏谕的人已然呼之欲出,这仇虽是家恨,但身为人子者比报此仇,到时无论是长公主还是当今天子只怕都成了步某的敌 人,又谈什么治国安邦,靖平天下?”

步先之的话就像一把利剑刺进了柴子云的心脏,杀父之仇,这是一个解不开的结,纵是柴子云七窍玲珑,有万般手段,在这个结面前也只能无奈叹息,母后,当年你 在下诏击杀帝师大人的时候可曾想过有今日局面,柴子云这样想着,不自觉地咬住了嘴唇,殷红的血带着苦涩的味道进入喉管,却丝毫不能缓解心中苦涩。

“如果步先生一定要报父仇的话,那么子云愿意代替母后承担一切,这是我柴氏欠下的债,自然由我柴氏的子孙来还。”在短暂的寂静之后,柴子云的神情坚定而执着,一如七日之前,柴子云不顾一切地冲出了皇城,从不曾想过随时殒命的险境。

“三年相交,你心知无 论如何我都不会伤你分毫,你又何必如此,”步先之的声音清冷而疲惫,带着淡淡的忧伤,“也罢,若是父亲泉下有知也断不想看到天下分崩,百姓流离,半月之后 我且随你回京,但有一事步某有言在先,若是此去京城身死离公手中那自是万事皆休,若是步某留有命在,步某自会不惜一切去杀那深宫妇人,为父报仇,长公主和 当今天子与那妇人既有母子之情,更应不惜一切杀我以全忠孝之名,届时,你我双方自可各凭手段,步某亦不会为一己私情而置天下百姓于水火,他日步某若有违今 日之言,但受万箭穿心而死。”

一席话毕,步先之的神 情已是疲惫至极,仿佛方才一席话已用尽了步先之所有气力,隐隐显出虚脱之像,脸色更是苍白的可怕。柴子云更是脸露悲伤,眸眼中隐有泪光闪现,却是久久无 言。三年相交,本以为一切皆在不言中,只待重见之日,便是定下鸳盟之时,却奈何早已隔着恩怨重重,遥远而不可触摸,想着想着,柴子云只觉心痛莫名,紧蹙着 眉,毫无解脱之法,只能紧紧地咬着嘴唇,咬出血来,让痛楚不断地提醒自己绝不能放声痛哭。

许久,柴子云沉声道: “既然步先生心意已决,子云无话可说,但有一言还请步先生听之,无论步先生如何看待当今皇室,步先生与帝师大人皆是我大綦功臣,于九州百姓更有莫大功德, 所以无论他日如何,我柴子云便是舍了性命也要护得先生周全。”如同誓言一般,柴子云说得郑重,神色间愈显谨肃。这言语听在步先之的耳中,心下更是一震,只 觉得无论怎样的豪言壮语都比不得这一句铿锵有力,再看着柴子云从容而坚韧的神情,心中更生钦敬之情,说道:“有子云一言,在下足慰平生。”

柴子云见步先之终于以子云称之,心中欢喜,双手紧握着步先之的右手,久久不能分开。

“对不起,害你困于轮椅上。”柴子云歉疚说道,痛楚之色在眼中一闪而没。

“习惯了也算不得什 么,世人常言天命难违,也许这残缺之身便是上天给我的定数,只是本人一向认命而不信命,若是所有事情都归咎于天,那么这人生还有何趣味,倒是你身罹摩天掌 之伤还到处奔波,难道就不怕一命呜呼?”温柔的神色在步先之的脸上久久停驻,就着敞亮的烛光,便生出散发着温热的光晕,淡淡的,却能一点一滴融入心里。

“若是帝师大人在世,他定能救我,若是你在东海,更不会让我轻易死去,我还有什么可担心的?”柴子云说完,笑了,纯粹的笑,一如当年在帝都之时,柴子云与 步先之背靠着对方,淡笑着面对四五十个致人死命的杀手,没有任何的机心,有的只是毫无保留的信任。

这一刻,柴子云与步先之听着对方的心跳声,虽是未发一言,却已胜却万语千言,时间似乎早已停止,只剩下两颗近如咫尺的心。

屋外,本在散步的沈惊涛,卫彤玲,紫青二婢等人望见屋内人影,俱是各有所思,而后似有默契地一哄而散,仿佛什么都没有见到一般。

及至房中,身着紫装的墨雪莲陡地掣出宝剑,剑风呼啸,竟将屋中竹椅斩成数截,“噼里啪啦”地散落一地。

“雪莲,长公主与先生情谊甚笃,又岂是你我所能左右。”堪堪进屋的青衣女子苏未晓见地上如此情景,便已猜对了大半,出言宽慰道。

“可那是柴氏的女儿 啊,若非他柴氏猜忌义父,狙杀义父,义父又岂会殒命于映秀小镇,我清刃弟子又岂会突遭横祸,先生而立之年却为轮椅所困,这个血仇你我姐妹一日不敢忘,可先 生却与仇人之女……”苏未晓待要听下去,却见泪花已自墨雪莲的眼中泛出,间夹着一两声哽咽的抽泣之音,令人闻之心酸。

“傻丫头,先生自映秀 一役武功全废之后何曾见过这般安宁快乐,真正的爱一个人并不是强求他去做什么,而是看见他快活你便觉得更快活,如果他不快乐你便不惜一切也要让他展眉一 笑,而今先生重遇长公主正是天定的缘分,你我高兴还来不及呢,哭什么,而且长公主又是那般特立独行的女子,纵然与先生有恩仇相隔,也断不会伤害先生半分, 当此皓月当空,你我应当举杯相庆才是,还闹什么意气。”苏未晓将墨雪莲拉到桌前,纤指微动,两杯酒便已斟满。

“姐姐,你就当真不在意吗?”墨雪莲听了苏未晓的话,沉吟了片刻,问道。

“我在意,我在意的只 是先生困居东海,有志难伸,有恨难平。先生少年成名,武功才学皆冠于当世,天下第一奇侠之名不知羡煞多少同侪,可天道不公,先生遭逢映秀大难,一生武功尽 皆毁去,又罹丧父之痛,却尤以残弱之身执掌清刃一脉,苦心造诣力挽狂澜于既倒,若非先生一心谋划,我清刃一脉怕不知有多少兄弟姐妹枉死他手,可苍天哪里知 道,先生还是一个年届而立的残弱男子,我在意,我在意先生日日里独守孤灯,夜风寒凉却无他人披衣,孤枕难眠更无一人相知,你知道,义父刚刚去世那几年,先 生心神俱伤,形销骨立,夜夜苦痛难当,仿似游魂一般,我们唯有天天守着先生,待他睡安稳了,我们才松口气,那时候,我们真怕先生去做傻事,可现在好了,有 长公主伴着先生还有什么可担心的呢,你我应该高兴才是,高兴才是……”苏未晓说着,举起酒杯一饮而尽,脸上表情虽是含笑,可眸中蕴泪,悲喜莫辨,令人见之 动容。

“姐姐……”墨雪莲见苏未晓如此模样,便知苏未晓与自己俱是一般心思,更生天涯同路人之感,伸手搂着苏未晓也不知是哭是笑。

“唉……”长长的一声 叹息,仿佛道尽了前世今生,却道不尽痴儿女的相思苦,离别泪,墨雪莲与苏未晓想着步先之与柴子云终有一日飘然远去,心里便分不清是甜是苦,好在长夜漫漫, 尽有时间可以慢慢思量,却不知屋舍之中的步先之与柴子云虽两心相知,却依旧隔着爱恨重重,世间事多是如此,徒教人悲戚伤感。

—此为爱情