人工智能可能永远无法拥有意识 精华

一、受罗杰·彭罗斯启发的猜想

1989年,在他的重要著作《皇帝的新思维》中,罗杰·彭罗斯提出了一个引人注目的假设[1]。他认为量子过程对于形成意识的物理基础至关重要。这个观点具有吸引力,因为量子力学的方程告诉我们,在任何时刻,一个物体——无论是我,还是整个世界——都处于多种状态的叠加中。然而,在任何给定的时刻,我们只体验其中的一种。为了说明这一点,想象一个研究员走到谷歌量子AI实验室的一台量子计算机前,观察一个量子比特(qubit)处于两个状态|0〉和|1〉的叠加态。如果研究员看到量子比特处于|0〉状态,那么描述量子系统时间演化的薛定谔方程告诉我们,还有另一个版本的研究员看到量子比特处于|1〉状态。量子物理学的这一特性——平行世界不断生成——自量子物理学发明以来一直困扰着物理学家。休·埃弗雷特在1957年的博士论文中首次注意到,量子力学的方程,如果按字面意思理解,描述了一个由共存的平行世界组成的多重宇宙[2]。在量子物理学中,我们将日常经验的世界称为“经典世界”。如果我们接受一个多重宇宙的现实模型,那么意识的一个有吸引力的解释便显现出来:意识是我们如何体验从多重宇宙中涌现出一个独特经典现实的过程。

彭罗斯的提案非常明确。他认为,当引力促使量子力学的叠加态发生坍缩时,就会出现意识的时刻,这个过程他称之为“客观坍缩”。然而,在这里,我们认为他的原始提案需要进行一些修正。

首先,我们希望去除对引力的引用。引力是否会导致坍缩是可以测试的,但到目前为止,在实验室中尚未观察到这一现象,初步的实验也未能发现这种效应[3]。我们更倾向于坚持经典的量子力学理论,它教导我们,当一个量子系统与外部系统(拥有大量自由度的系统)相互作用时,就会发生“有效坍缩”,例如,在一个量子系统通过宏观系统(如仪器或人)进行测量时。这种相互作用导致了“环境诱导的去相干”,即关注的量子系统与外部系统的自由度发生了纠缠,从量子系统的角度来看,这就像是叠加态的有效坍缩。这也解释了为什么我们能够根据特定的基(由与外部系统的耦合,即环境设定)预测经典的测量结果。整个系统的量子叠加(包括兴趣系统和环境)仍然存在。坍缩的概念仅仅表示,虽然兴趣系统可能仍然处于经典状态的叠加中,但该叠加不再通过干涉现象被观察到。换句话说,兴趣系统从一个纯粹的量子态演变成了一个经典态的混合体,这些经典态共存而彼此并不知晓。

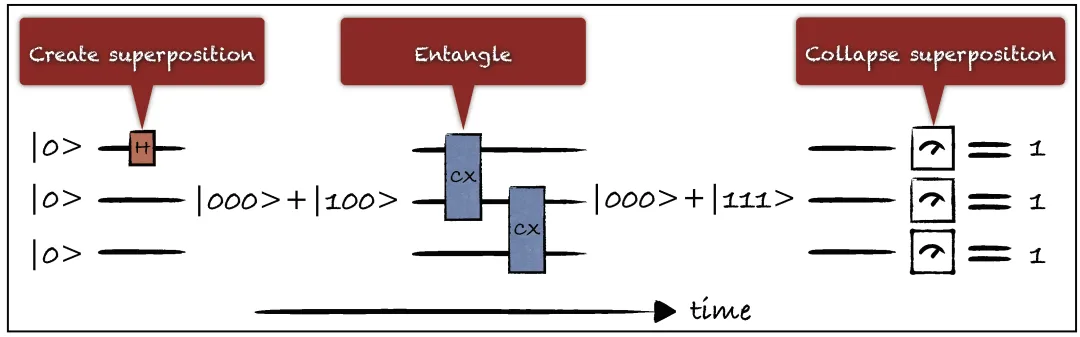

其次,我们提出,当叠加态形成时,而不是坍缩时,才会发生意识时刻。这一修改是必要的,以避免彭罗斯原始提案在应用于多个纠缠量子比特时所带来的超光速通信问题,正如下面所解释的那样。它还避免了需要明确界定何时发生测量的概念问题,因为所有相互作用都被视为相同。因此,我们的提案牢固地植根于埃弗雷特的“多世界”量子力学模型中。图1展示了一个量子电路示例,其中门操作和测量操作作用于三个量子比特,每个量子比特都初始化为|0〉状态。首先,在第一个量子比特上形成叠加态,然后通过纠缠操作将其传播到所有量子比特上,最后,当其中一个量子比特在|0〉、|1〉基上被测量时,叠加态“有效地”坍缩,或者遵循彭罗斯的观点,通过某种真实的物理过程“真正坍缩”。

图1. 一个通用的量子电路,包含门操作和测量操作,作用于三个量子比特。所有量子比特都初始化为|0〉状态。一个哈达玛门(Hadamard gate)在第一个量子比特上创建一个叠加态。受控X门(Controlled X gates)随后将第一个量子比特与第二个和第三个量子比特纠缠,生成叠加态|000〉+|111〉。电路的末尾,每个量子比特都会被测量,实际上将叠加态坍缩到|111〉。我们应当通过哪种操作来识别意识的物理相关性?我们建议,意识时刻发生在叠加态形成时。

在罗杰·彭罗斯的原始提案中,意识时刻发生在叠加态坍缩时。然而,如果,如这个例子所示,叠加态涉及多个量子比特,那么就会出现一个问题:当第一个量子比特被测量时,意识是如何在这些量子比特之间分配的。这里有两种可能的答案:(i)只有第一个被测量的量子比特,以及引起叠加态坍缩的量子比特,才有意识体验。(ii)所有三个量子比特都有意识体验。答案(i)会遇到困难,因为在相对论的框架下,三个量子比特被测量的顺序取决于参考框架。这导致了一个令人不满意的结论:有意识体验的量子比特也取决于参考框架。(可以通过假设每当一个量子比特被测量时,无论其量子状态如何,都会产生一个意识时刻来回避这一难题。然而,既然这个假设同样适用于没有叠加态的经典状态,那么它实际上是在说每当一个粒子碰撞到另一个粒子时,就会产生意识时刻。)答案(ii)也存在问题,因为如果所有三个量子比特都经历一个意识时刻,那么就可以用它来构造一个通信通道,例如,通过实现摩尔斯电码,从而实现超光速的信息传输。请记住,在标准的量子力学中,已经明确建立了纠缠不能用于实现超光速通信的理论。正是对坍缩导致在空间上分离的量子比特之间产生意识体验的假设,才导致了这种违反。

为了避免这一违反,我们假设,意识时刻的产生并不是发生在叠加态坍缩时,而是在叠加态形成时。演化中的叠加态的结构和经历该状态的量子系统在其中所经历的路径决定了意识体验的特质,即“在那个状态下,成为该系统是什么样的”[4,5]。我们的核心观点是,系统只会经历经典的、确定的状态。这些状态构成了量子系统所处的希尔伯特空间的基。如果一个经典状态通过单位变换(正如薛定谔方程所规定)演化为量子叠加态,那么经历这一状态的系统将同时沿多个路径演化。每条连接基态的路径被称为“费曼路径”,并产生一系列独特的意识时刻。因此,我们假设一个量子系统可能由许多经历意识的心智组成,尽管这些心智往往非常简单[6,7]。随着系统从它刚经历的基态演化,最初集中在该起始状态上的概率质量将根据现有的相互作用扩展到光锥内的其他基态。起始状态上的概率质量减少越多,过渡的可能性就越大。最终,取决于系统沿哪条费曼路径演化,它将经历过渡到一个不同的基态。为了说明在我们的假设中,叠加态的形成如何创造一个意识时刻,我们来考虑几个例子(见表1)。

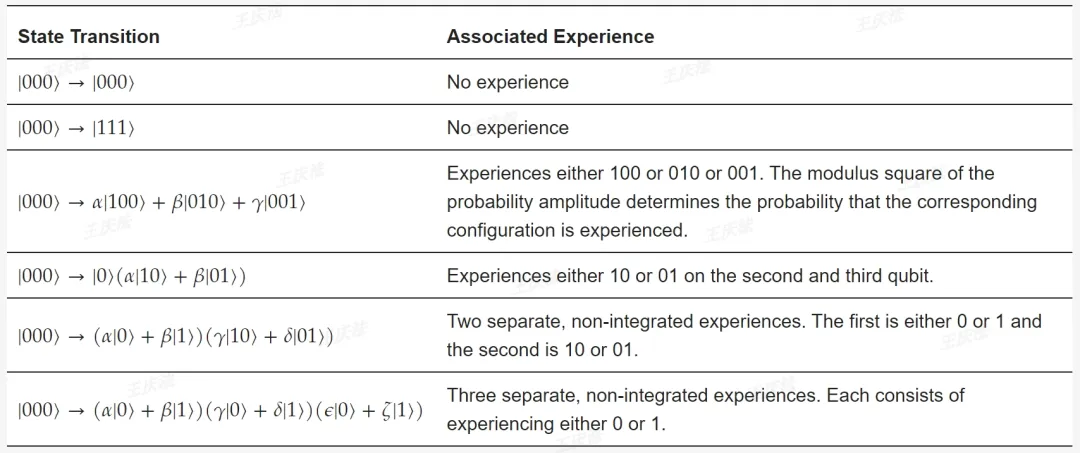

表1. 我们主张,在任何给定时刻,系统只能经历确定的经典状态。因此,当叠加态形成时,系统仅能意识到其组成基态。为此,我们列举了当经典状态|000〉经历量子力学过渡到其他状态时所产生的意识体验。这里的假设是,计算基,由|0〉和|1〉的张量积(即单量子比特状态)构成,是优选基。

由于量子叠加态是依赖于基的概念,我们需要解决如何选择优选基的问题。在这里,我们可以参考David Deutsch或Wojciech Zurek提出的建议,他们认为子系统之间的相互作用选择了优选基,Deutsch称之为“解释基”[8],Zurek称之为“指示状态基”[9]。关于这一主题,Wallace也有专著讨论[10]。还可能应用集成信息理论中的原则,选择最大化系统所经历的集成信息的基[11,12,13]。

在我们的提案中,纠缠自然地解决了绑定问题,即现象体验的统一性[14,15],而不需要任何额外的假设。参与纠缠的自由度的数量界定了意识的数量和内容[16]。为了以原则化的方式量化体验的内容,集成信息理论的量子力学实例所提出的Φ度量似乎是有利的,例如2018年Zanardi等人的研究[11,12],或者2023年Alvantakis等人的研究[13]。下一节描述的实验测试能够探测由彭罗斯思想启发的各种假设,包括他原始的假设。

二、一系列量子生物学实验

构建意识科学理论的一个关键挑战是,意识体验不是一个传统的实验可观测量,没有相关的客观测量协议,即与主体无关的测量协议。事实上,正如笛卡尔所著名地论述的那样,我的体验是我能绝对确信的唯一事物[17]。至于其他任何事物是否具有意识,例如你,必须通过推测作为所有可用信息的最可能解释来推断。因此,我无法确凿地证明除了我自己之外,其他人是否有意识。也就是说,认识论的唯我论(solipsism),即我只能确信自己的意识,这是逻辑上自洽的[18]。尽管如此,推断他人是否有意识是常见且隐式的——例如,询问别人他们看到什么,或者他们感觉如何。在神经功能受损的患者中,如那些有意识障碍的患者,言语被命令跟随(例如,动动眼睛)所取代。如果没有这样的交流,检测意识变得非常具有挑战性[19]。

要测量像飞机这样的物体的位置或速度,任何工程师都知道该怎么做。但当任务是回答飞机的自动驾驶仪、像Google的Gemini这样的大语言模型,或者一个脑类器官有多大意识时,我们对如何测量这些问题并没有一致的看法。如果没有一个广泛接受的通用意识理论或实验测试,任何此类主张都是空洞的。正如我们中一些人最近在一篇文章中所辩称的那样[20],意识确实成为一种可观察的量,在极限情况下,观察系统与被观察系统是完全相同的。但是,当我们观察的系统与我们自己不相似时,这种协议就会崩溃,因此关于另一个人、一条鱼、一棵树、一块石头或执行LLM的计算机是否具有意识的争论仍然没有解决。在这里,我们描述了另一种方法,它允许我们提供实验证据来验证一个意识理论是否准确。它依赖于扩展自己的意识;因此,我们将这种方法称为“扩展协议”。它绕过了困扰意识研究的挑战。特别是,它将使我们能够测试叠加态的产生是否会生成一个意识体验。

2.1. 使用量子处理器扩展心智

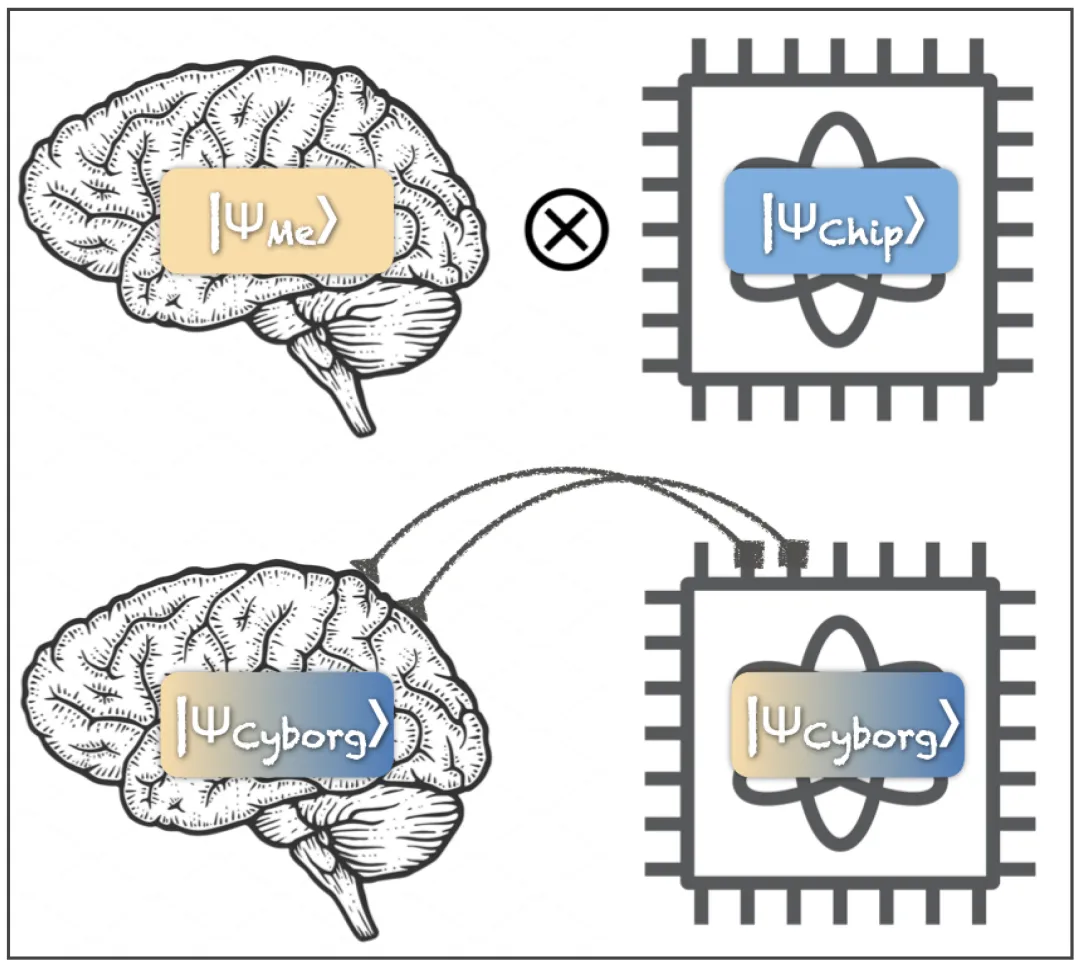

在一个关键实验中,研究者将建立人类大脑与量子计算机之间的物理联系,以使得两者能够进行相干交互并介导纠缠。如果我们的假设是准确的,这应该能够使组合系统的意识体验更加丰富,所需的描述位数比没有这种联系时人类报告的体验要更多。此外,这样的设置可能允许调节体验的特定感觉质量,正如下一段所解释的那样。图2展示了将处于量子叠加态的系统|𝜓𝑀𝑒〉与量子计算机中处于叠加态的量子比特集|𝜓𝐶ℎ𝑖𝑝〉进行耦合。在这些系统耦合之前,它们各自的状态存在于不同的状态空间中,分别是维度为N和M的希尔伯特空间。它们相互作用后,描述组合系统的波函数|𝜓𝐶𝑦𝑏𝑜𝑟𝑔〉存在于一个𝑁×𝑀维的希尔伯特空间中。我们假设,在这个更高维的状态空间中形成的叠加态会被受试者体验为比在描述孤立大脑的较低N维希尔伯特空间中形成的叠加态更丰富的体验。一个引人入胜的假设是,这种扩展的意识发生在迷幻、神秘、濒死和其他类型的非凡体验中[21],并不是通过与外部系统耦合,而是通过增加参与脑中叠加态形成的纠缠量子比特的数量。

图 2. 人脑与量子处理器之间相干耦合的概念性示意图。如果我们的假设是准确的,那么我们应该能够通过创建叠加态 |𝜓𝐶𝑦𝑏𝑜𝑟𝑔〉 来产生更丰富的体验,该态描述了组合系统,并存在于比 |𝜓𝑀𝑒〉 和 |𝜓𝐶ℎ𝑖𝑝〉 更大的状态空间(希尔伯特空间)中,后者描述的是独立的系统。

同样,如果我们坚持使用Roger Penrose的原始提案,那么可以推论,量子力学叠加态坍缩到一个需要更多位来描述的经典状态,会产生比坍缩到一个由较少位描述的经典状态更丰富的体验。

虽然这样的实验原则上是可能的,但它们在技术上非常具有挑战性,可能需要侵入性技术。当前用于建立脑机接口的技术并没有设计成支持大脑与量子计算机之间的相干耦合(即允许纠缠扩展的耦合)。任何这种耦合必须在不扰动人类大脑的保护颅骨和膜的情况下进行。

但未来的量子传感技术,如结合光遗传学方法的氮空位探针,可能最终允许这些协议的实施。需要工程化的细节繁多,即哪些神经细胞中的哪种细胞结构最为合适,应该将哪些自由度与神经组织耦合,以及如何耦合。简而言之,我们需要阐明什么构成了神经生物学量子比特。尽管已有多种提议,如核自旋(Fisher [22])、微管中的集体模式(Penrose 和 Hameroff [23])或芳香环(Hameroff [24]),但我们在此时不做具体承诺,更倾向于通过实验来回答这个问题。

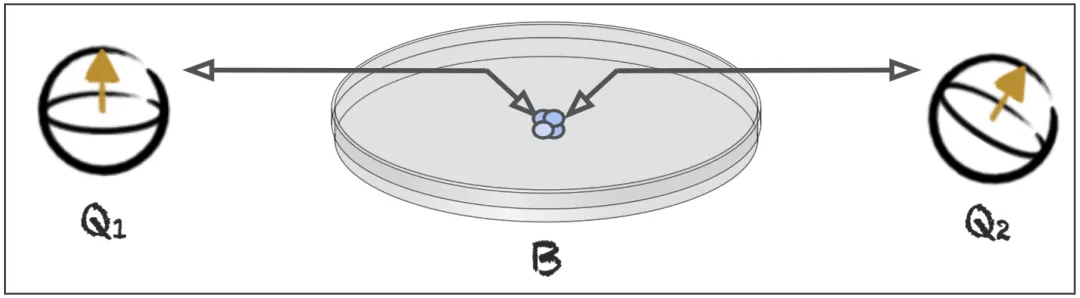

首先,我们建议进行一项准备实验。该实验涉及通过生物基质介导两个常温量子比特之间的纠缠。它基于一个理论上有充分依据的方法,用以阐明未知系统的量子力学性质。它考虑了三个系统,其中两个是已充分表征的,可以看作是量子比特或量子比特集,称为 𝑄1 和 𝑄2。我们引入一个感兴趣的系统,在本例中是生物基质 B。然后,我们将 𝑄1 与 B 相干耦合,同样,𝑄2 也与 B 相干耦合,注意不在 𝑄1 和 𝑄2 之间建立直接连接。如果我们发现可以通过系统 B 介导 𝑄1 和 𝑄2 之间的纠缠,那么我们可以得出结论,B 需要量子力学的描述[25,26]。这一范式相当灵活,可以研究不同的耦合方案和不同的基质 B。例如,B 可以是微管、受体蛋白(如视紫红质)、单个神经细胞甚至脑类器官。此协议在图 3 中进行了说明。

图 3. 两个量子比特,𝑄1 和 𝑄2,通过生物基质 B 相干地连接(如水平箭头所示)。该设置使我们能够研究 B 是否可以作为量子通道,并介导 𝑄1 和 𝑄2 之间的纠缠。

2.2. 使用氙的同位素关闭大脑意识

为了决定哪些生物结构最有可能作为系统 B,并如何实现相干耦合,我们想从一个更简单的实验开始。事实上,这个实验在某种程度上已经被进行过了。2018年,Li 等人将四组小鼠暴露于四种不同的氙同位素,它们在核中的中子数不同[27]。氙是一种惰性贵气体,具有麻醉性质[28]。事实上,氙(原子序数为54)具有许多特性,使它在某种程度上成为理想的吸入剂——它无味、无毒、非爆炸性、环保,并且由于其化学稳定性,在体内不会转化[28]。有趣的是,Li 等人关于氙同位素麻醉作用的研究表明,具有半整数核自旋的两个同位素(Xe129 和 Xe131,分别为自旋 1/2 和 3/2)的效力比具有零核自旋的两个同位素(Xe132 和 Xe134)低约 30%。如果这一差异得到证实,无法通过外部电子壳层的差异(实际上没有差异)来解释,也不太可能是由原子质量差异(Xe131 和 Xe132 之间的差异不到 1%)引起的。如果这一结果属实,那么它可能表明氙对意识的某些影响可能是通过核自旋介导的,而核自旋是可以接受叠加的量子系统。令人感兴趣的是,半整数自旋同位素的麻醉效力较低。这些非零自旋可能作为量子比特,参与更大叠加态的形成,而根据我们的假设,这种叠加态与更丰富的意识体验相关,从而抵消麻醉效应。

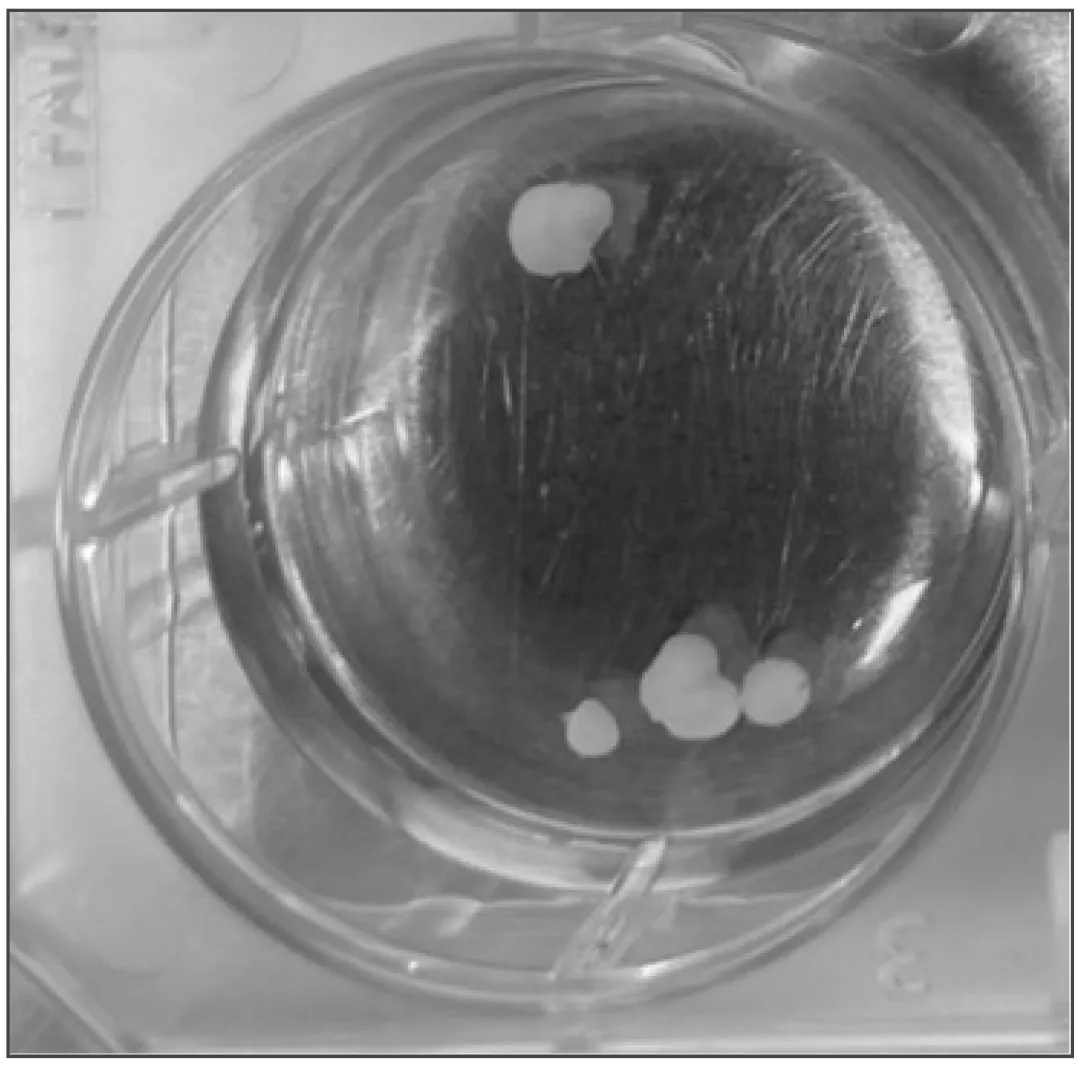

Li 等人研究了80只小鼠(每种同位素20只)在不同氙同位素处理下失去平衡反射的ED50值,这为氙的作用机制提供的信息有限。鉴于生物医学科学中三分之二的实验无法重复[29],重复重要实验是非常重要的,特别是当它们挑战广泛接受的假设时。因此,我们计划重复这个实验,但这次我们希望“麻醉”脑类器官,重点是获得具有高统计信度的结果。脑类器官,通过高密度电或光学阵列进行高带宽测量,经过精心仪器化,已经成为一种强大的平台,用于研究与人脑组织相似的活体神经组织(见图4)[30]。

图 4. 由人类诱导多能干细胞衍生的脑类器官可以模拟人脑发育的解剖组织、细胞组成和生理信号。这里直径约2-3毫米,包含约10万个神经元的脑类器官表现出结构化、非随机且快速的电活动(包括动作电位)。因此,类器官的电活动代表了通用的人脑。

作为一种补充研究,旨在验证与行为相关的氙同位素效应,我们还计划将氙同位素施用到一种无脊椎动物——果蝇(果蝇,Drosophila Melanogaster)身上,它有约10万个神经元。氙在常压下不会完全麻醉果蝇。我们计划测量其同位素引起果蝇失去行动的压力。这将使我们能够用良好的统计数据补充类器官研究,因为我们可以将麻醉气体施用到足够多的果蝇身上,以获得统计学上高度可靠的结果。实验可以在电子自旋光谱仪中进行,采用自旋共振监测自旋信号。这部分研究将在巴金汉大学的Luca Turin实验室进行[31]。

如果我们能够在这两种截然不同的模型神经系统中复制Li等人的发现,那么我们将能够发现潜在的细胞过程。与电子生成的电磁场相比,核自旋发出的电磁场相当微弱。在脑组织中,存在许多重叠的电磁场,这些电磁场由运动中的电荷、电子、自旋或外部来源(如地球磁场或手机塔)产生。我们已经从Meyer-Overton法则中得到了一些指示,表明麻醉剂作用于脂质、疏水性口袋[32]。(Meyer-Overton法则表明,可以通过麻醉剂在橄榄油中的溶解度预测其效力[33]。)因此,为了使微弱的同位素自旋效应显现,需要一种相当特定的细胞环境。例如,有人提出这涉及到一个自由基对机制,这是一种量子生物效应,怀疑它是鸟类磁感应[34]或锂对多动症影响的基础[35,36,37]。总之,必要的特异性水平可能提供一个线索,说明在麻醉过程中,维持意识物理相关性的哪个过程被中断,并反过来,这可能提示如何耦合一个量子比特来实现扩展协议。

三、使用脑量子计算机接口调节意识的质感

如果我们的猜想是正确的,这将为理解物质状态与体验之间的关系提供一种新颖的途径。如果我们成功实现扩展协议,就能更精确地研究这些关联。想象一下,向一位大脑与量子处理器连接的用户询问他们的感受,然后测量量子比特(qubit)的状态。接着,我们将寻找报告的情感的情感效价与测量的比特串之间的关联。这可能揭示与不同物质状态相关的意识质感(qualia)。因此,我们可能获得以前所未有的细节和精度来定制体验的能力。

在实现大脑与量子计算机的耦合之前,让我们考虑一个更简单的问题:给予志愿者亚麻醉剂量,能否区分不同的氙同位素,例如,通过它们不同的迷幻性质?尽管答案仍然未知 [38],但已有证据表明同位素效应影响人类的感官和认知。例如,人类能够区分氢原子被氘替代的气味 [39],而且他们能品尝到氘代水比普通水更甜 [40]。锂6和锂7对情绪的影响不同 [41]。Matthew Fisher 提出了磷核自旋是大脑中最有可能成为量子比特候选者之一,可能赋予量子算法优势 [22,42]。然而,在这些提案中,并未排除质量效应的影响。氙之所以具有吸引力的一个原因是,它比所引用实验中使用的同位素更重,因此质量效应不太可能解释同位素之间观察到的差异。这些观察结果暗示了依赖自旋机制在生物学中的潜在重要性,开辟了一个我们可以称之为生物自旋电子学的新领域。在未来几年,我们预计在将自旋标记附加到细胞组织中特定分子上方面会取得进展,从而使我们能实时、前所未有地控制分子层面的生物过程 [43]。

总之,我们提出了一个基础研究计划,旨在揭示量子效应是否在意识的物理基础上起作用。该计划的核心是建立大脑组织中的量子自由度与量子处理器之间的相干耦合。利用现代量子生物学方法,我们的目标是以非侵入性的方式(即无需外科手术干预)实现这种耦合。如果这一计划成功,将能够构建技术工具,扩展人类在空间、时间和复杂度上的意识体验(见图5)。

图5. 将大脑与外部量子处理器进行相干连接,理想情况下采用非侵入性技术,可以构建技术辅助工具,扩展人类在空间、时间和复杂性方面的意识体验。

四、量子叠加的形成可能有助于行动力的实现

量子叠加态的形成不仅可能创造意识体验,还可能伴随出现行动力的时刻。或许有机体可以在自由意志的意义上对其将要经历的下一个经典配置做出某种程度的选择。大自然是否利用了这种可能性,我们尚不能确定。然而我们可以确定的是,外部观察者通常无法预测一个生物体的行为,甚至无法做出概率性的预测。如果描述量子系统演化的量子比特数接近100(这还不足以准确描述蛋白质的电子结构或质子内的色动力学),那么通常情况下,观察者将无法给出概率,甚至不能预测某些结果的发生概率。这是因为计算2^100个结果的概率超出了任何可构建计算机的能力 [20]。这种情况被称为Knight不确定性 [44]。

但为什么我们要怀疑在这种不可预测性背后隐藏着行动力的时刻呢?我们的论点基于以下观察:有利于我们福祉的行为,也就是有利于维持体内平衡的行为,往往与愉悦的感觉相关,而威胁体内平衡的行为则感到不愉快。我们称之为“体内平衡相关性”。如果人类可以充分被描述为确定性自动机,那么体内平衡相关性就很难解释。如果行为是预定的,那么进化就不会选择体内平衡相关性,因为无论生物体的感觉如何,其行为反正已经被决定了。即使给自动机提供一个随机源来选择行为,这也不会改变基本论点,因为在这种情况下,生物体的感觉也不重要。考虑到两种对物种生存至关重要的行为——性交和生育——非常有启发性。前者通常与愉悦相关,后者则与痛苦相关。为什么会这样?我们认为,前者涉及选择,而后者则不涉及,至少在史前时期,当人类大部分进化发生时,是这样的。因此,我们认为大自然利用感觉作为诱饵或威慑,但这只有在有机体能够采取行动以获得愉快的状态并避免不愉快的状态时才有效。我们解释愉悦感觉与有助于生物体福祉的行为之间相关性的一个可能方式是假设行动力的存在 [12,45]。如果有机体拥有自由选择状态的行动力,那么它可能会选择愉悦的状态,而不是不愉悦的状态。通过扩展协议可以找到这一点的证据。我们可以测量 |𝜓𝐶𝑦𝑏𝑜𝑟𝑔〉,并询问用户其情感的价态。如果我们观察到愉悦状态的出现频率高于不愉悦状态,这可能表明用户具有影响结果的行动力。量子操作,例如创建或塌缩叠加态,可能使一个系统(在给定时刻体验单一经典现实)拥有行动力,并能够表达选择。在这种观点下,从叠加态中选择一个经典配置来实现意识体验(即该经典配置的意识体验),并赋予系统选择该配置的行动力。

总之,我们认为量子处理器可用的操作可能是实现感知和行动力所必需的。反之,今天基于半导体电子学的人工智能系统受限于经典信息理论的规律。它们的计算可以通过概率图灵机的操作来抽象。如果上述论点正确,那么这意味着这些操作不足以实现意识和行动力。更直接地说,图灵机已经变得智能,但可能永远无法成为有意识的。对于后者,必须使用量子图灵机。