新智能模型可能颠覆生物学、遗传学、医学和人工智能 精华

一个新兴的智能模型发现在细胞及其以上层次存在灵活的问题解决能力,这不仅威胁到生物学和遗传学,还涉及医学、人工智能和意识研究等多个领域的颠覆。

这可能是合法科学研究中最有趣、最具颠覆性和哲学深度的研究。Michael Levin在细胞智能、生物电通讯和具身心智方面的工作“将颠覆一切”。

这些想法确实非常疯狂,所以在我们开始之前,重要的是要知道Michael Levin并不是民科或怪人。他是塔夫茨大学艾伦探索发现中心的主任,也是塔夫茨大学再生与发育生物学中心的主任,以及计算设计生物研究所的共同主任。他共同撰写了数百篇研究论文,引用次数接近30,000次,并且拥有一长串的荣誉奖项。

所有这些都说明了:我们可以理解为什么Levin的工作可能没有引起很多人的注意;这个快速总结会变得相当“离谱”。但在二十多年的时间里,他已经赢得了被认真对待的权利。

还需要注意的是,Levin只是一个广泛且不断扩展的领域中的领先研究人员之一——由于他做了许多清晰且经过深思熟虑的演讲和采访,为我们提供了一个了解这些想法的绝佳途径。

细胞智能:颠覆人们对DNA的理解

考虑到这一点,让我们先颠覆一个普遍存在的观念:即DNA是构建我们身体的蓝图;它是一组指令,告诉干细胞应该在哪里生长和长成什么,以便组装成一个生物有机体。在2021年与“TED负责人”Chris Anderson的采访中,Levin解释了这一观念存在的一个问题。

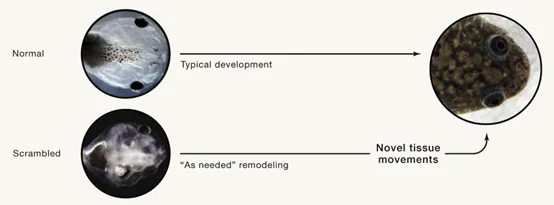

“蝌蚪在变成青蛙时,必须重新排列它的脸,”Levin说道。“眼睛、鼻孔、下颌,一切都必须移动。以前我们认为这是固定的一系列运动,所有这些东西都移动,然后你就得到了青蛙。但几年前,我们发现了一个非常惊人的现象。

“如果你制造出一只所谓的‘毕加索青蛙(Picasso frog)’——这些蝌蚪的下颌可能偏到一边,眼睛在这里,鼻孔移动了,一切都变了位置——这些蝌蚪仍然能长出大体正常的青蛙脸。这太惊人了——所有的器官一开始都在异常的位置,但它们最终仍然能形成一个相当正常的青蛙脸。”

“毕加索蝌蚪”面部特征混乱,但它们成功地重新排列成正常外观的青蛙,显示出一种灵活的解决问题的‘智能’,而不是一种由DNA驱动的固定生长指令。

“所以,这个系统,就像许多活体系统一样,并不是一系列固定的运动;它实际上在努力减少当前情况和它所知道的正确青蛙脸配置之间的误差。这种决策方式涉及对新情况的灵活反应?在其他背景下,我们会称之为智能。”

如果不是DNA通过生化信号与这些细胞进行交流,那么这些细胞是如何知道它们的位置以及接下来该做什么的呢?

生物电:不仅为神经细胞

“它们当然会通过生化途径和物理力量进行交流,”Levin说。“但还有一些非常有趣的事情在发生。这本质上被称为生物电——非神经生物电。事实证明,所有细胞——不仅是神经细胞,而是你身体的所有细胞——都通过电信号相互交流。”【译者非常相信这个理论,所以为了健康,要防止异常的非自然的电磁辐射】

Levin和他的团队开始追踪青蛙胚胎在发育过程中这些电信号的变化,并发现当细胞在新生物体中开始分裂时,它们就开始形成电网络。经过多年的研究,他们发展出一种新的理解:在某种意义上,DNA不是构建你身体的软件程序。它更像是一个智能系统运行的硬件。

“人们不喜欢在生物学中使用计算机类比,而且在很多方面,这些类比确实不好,”Levin在今年早些时候与亚利桑那州立大学教授Andrew Maynard的另一场采访中说。“但这个类比,我认为是一个好类比。基因组编码的是硬件——它告诉每个细胞它需要使用哪种微观硬件。这些是它拥有的蛋白质。之后发生的一切都是软件。”

“而且那个硬件是可重新编程的。基因组并不直接指定你的形状。它不会决定你身体网络的记忆内容。它给你的是一些出色的硬件,这些硬件在默认情况下会执行一些操作,但它们也是高度可重新编程的。”

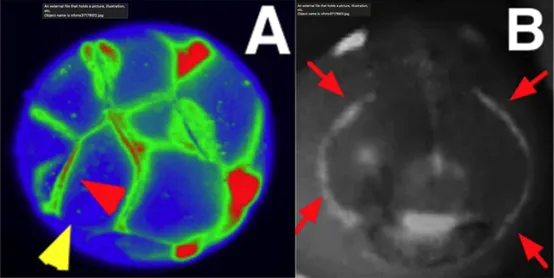

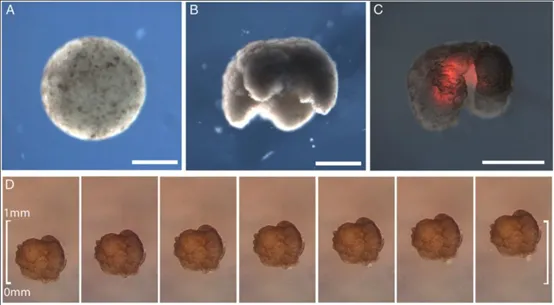

A: 电压报告染色显示了只有16个细胞的青蛙胚胎中的电梯度。B: 等电位细胞区显示出在青蛙胚胎头颅面部发育过程中预示调节基因表达的超极化区域。

“这些细胞形成了电网络,而这些网络处理信息,包括模式记忆,”他在2021年告诉Anderson。“它们包括对大规模解剖结构的表征,各种器官将要去的位置,动物的不同轴线——前后、头尾——将在哪里。这些信息字面上保存在大组织中的电路中,就像大脑保存其他类型的记忆和学习一样。”

多头扁虫实验

就像任何其他计算系统一样,这些生物电细胞网络似乎也可以被黑客攻击。

“你可以退一步,”Levin告诉Anderson,“给[细胞网络]刺激或输入,就像你给一个可重新编程的计算机输入一样,并使细胞网络做出完全不同的事情。这些生物电信号为我们直接提供了进入指导大规模解剖结构的软件的入口——这是一种与在每个细胞内部重新连接特定通路完全不同的医学方法。”

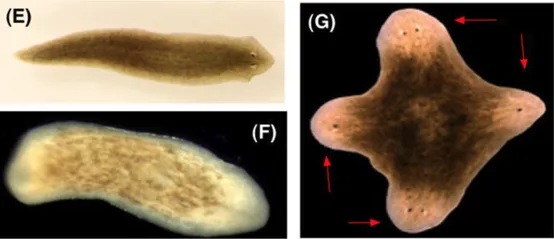

为了展示这一点,Levin和他的团队选择了涡虫——一种生活在淡水中的扁虫,具有切断身体部分后完全再生的非凡能力。这些生物有一个完整的大脑以及许多内部器官,但你可以将它们切成几乎无限的碎片,每个碎片都会再生出它所缺失的一切,以形成一个完整的虫体。

“这是一个每个碎片都知道完整涡虫样子的系统,”Levin说,“它可以在正确的位置重建正确的器官,然后停止。”

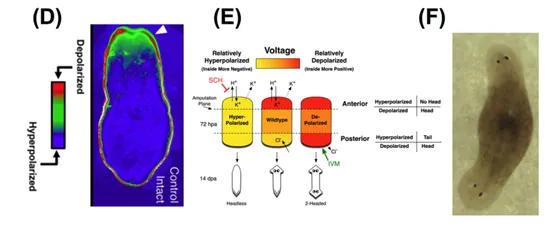

左图:涡虫前后轴上的电压梯度。中图:解码决定头部或尾部再生的生物电信号。右图:操纵电信号导致双头涡虫。

Levin和他的团队切掉了这些涡虫的头部和尾部,并测量了头部和尾部断端之间的电梯度,并进行了一些实验,看看操纵这个电梯度是否会让细胞网络混淆,从而构建错误的部分。

“我们不直接施加电流,”他告诉Andersen。“我们所做的是打开和关闭这些小晶体管——它们实际上是每个细胞本身用来设置其电状态的离子通道蛋白。当你这样做时,你可以将那个电路切换到一个状态,该状态表示‘生成两个头’,或者实际上是‘不生成头’。你在这里看到的是真实的涡虫,它们要么有两个头,要么没有头,因为那个电图是细胞用来决定要做什么的依据。”

“在生成这些之后,我们进行了一个完全疯狂的实验。你拿一个这样的双头涡虫,切掉两个头,只留下正常的中间部分。请记住,这些动物没有经过基因编辑……它们的基因组序列完全是野生型……而标准的范式会说,如果你去掉了这个额外的组织,并且基因组没有编辑,它应该会生成一个完全正常的涡虫。令人惊讶的是,事实并非如此。这些涡虫,一次又一次地切割,在普通的水中,它们继续再生出双头。”

正常的、无头的和四头的涡虫——所有这些都能存活。

“想一想这个——这些动物在受损后再生的模式记忆已经被永久重写。事实上,我们可以将其重写回来,使它们重新变成单头,而不需要任何基因组编辑。这就告诉你,告诉这些涡虫它们应该有多少个头的信息结构并不直接在基因组中,而是在这个额外的生物电层中。”

“可能还有很多其他事情也是如此,我们现在有能力重新编写它。当然,这就是记忆的关键定义。它必须是长期稳定的,并且必须是可重写的。我们现在开始破译这种形态发生编码,探讨这些组织如何存储应该做什么的地图,以及我们如何进入并重写这张地图以获得新的结果?”

工程化异形生物:一组活细胞穿行于世界,摆脱了成为它们出生的生物体的义务。

关于异形机器人的简短说明

为了简洁起见,我们将跳过Levin及其合作者在“异形机器人”上所做的其他不可思议的工作——将细胞组合从它们的生物体中解放出来,并允许它们自我组装成全新的生物体,利用它们的细胞智能和生物电子通讯发展出独特的行为——或者可以被外部设计和编程。

通过“子程序”快捷方式再生器官

该团队工作的另一个惊人特征是展示了使用这种方法hack各种生物可能实际上比看起来要容易得多。基本上,你不需要深入理解如何在细胞级别构建手、眼睛或大脑;细胞智能知道该怎么做,你只需要在宏观水平上触发器官的构建。

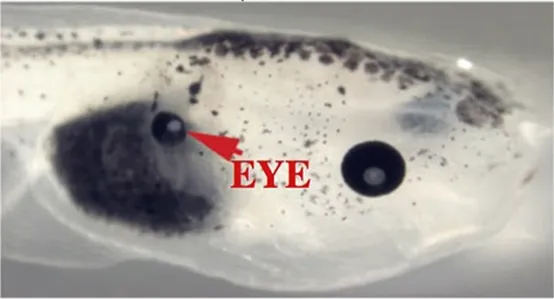

Levin以在蝌蚪的肠道内建造完整眼睛为例。“通过在身体的生理软件中触发建造眼睛的子程序,”他告诉Andersen,“你可以非常非常容易地让它构建一个复杂的器官。这对生物医学非常重要,因为我们不知道如何微观管理眼睛的构建过程。”

通过在青蛙胚胎中错误表达离子通道,针对性地改变电压,诱导在奇怪的地方如肠道形成完整的异位眼睛。

“我认为在我们能够自底向上地构建眼睛、手或其他器官之类的东西之前,还需要很长时间。但我们不需要这样做,因为身体已经知道如何去做。有这些可以通过我们找到的特定电模式触发的子程序。这就是我们所说的破译生物电编码。我们可以造眼睛,我们可以造额外的肢体……我们可以造额外的心脏……我们开始破译这个代码,以理解在这个软件中可以触发的子程序在哪里。”

“例如,”他告诉Maynard,“我们可以展示,在通常不再生长它们的腿的成年青蛙中,我们设计的特定处理方式的24小时刺激可以使腿部生长长达一年半。之后,我们完全不再干预……想法不是微观管理这个过程,而是说服细胞,这是它们想做的事情——它们具备了如何做到的所有能力。”

生物电黑客术:青蛙能够生成额外的、结构正常的肢体。

对再生医学的革命性影响

如果你可以从零开始重新生长任何身体部位……那么,你就得到了一种全新的医学形式,具有非常神秘的力量。Levin认为,细胞智能和生物电黑客术在这方面的潜力是深远的。

“如果你仔细想想,”Levin告诉Andersen,“大部分生物医学问题——如先天缺陷、退行性疾病、衰老、创伤性损伤,甚至癌症——归根结底都可以归结为一件事:细胞没有建造你希望它们建造的东西。因此,如果我们了解如何与这些细胞群体沟通,并重新编写它们的目标形态,我们将能够使肿瘤正常化,修复先天缺陷,诱导肢体和其他器官的再生。”

“这些是我们在青蛙模型中已经实现的事情。下一个真正令人兴奋的步骤是将这些技术应用到哺乳动物细胞中。”

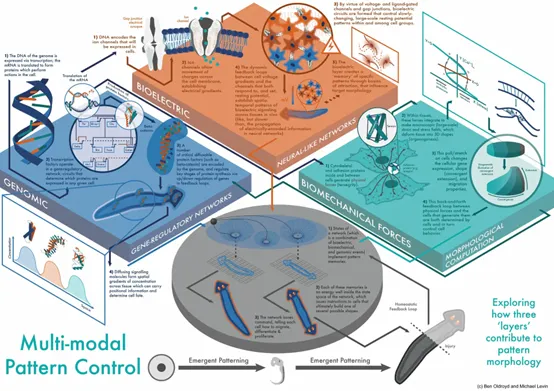

Levin表示,决定生物体生长形态的三个因素是基因组、生物电和生物力学。

更深层次的分子智能

Levin的团队已经将焦点扩展到不仅仅是研究活细胞,他们发现,能够完成部分工作的子程序模式显然一直嵌套到分子层面。

“所有这些层面,”他告诉Maynard,“都由在各种空间中解决问题的子代理组成;解剖空间、生理空间,无论是什么空间——它们具有不同的能力和不同的议程。每一层都在利用我所说的这种代理性材料——你必须以非常不同的方式设计它,不同于设计被动甚至主动的物质。

“甚至超越了细胞。我的意思是,我们正在研究分子网络的学习能力。别提整个细胞,甚至分子网络可能至少具有六种不同的学习能力。

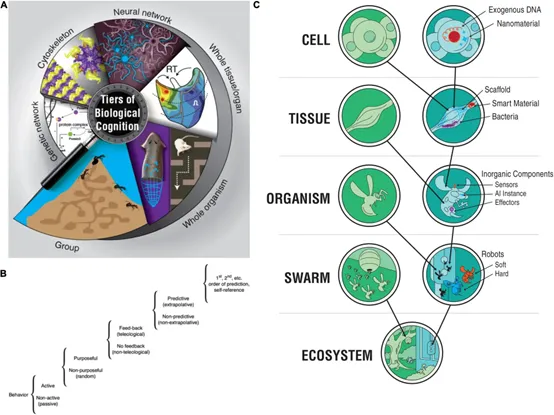

“我们需要有某种方式来谈论分子系统具有智能,因为我们必须能够讲述从更简单形式开始,智能如何扩展的故事。我们所有人都是从未受精卵开始的,一小块化学和物理物质。并没有闪电在某一时刻说‘好吧,你以前是物理的,但现在你是真正的智能。’我们需要一个关于智能如何从更简单形式扩展的范式。【译者觉得这触及了宇宙的本质】

“我所谈论的智能类型是威廉·詹姆斯(William James)定义的那种,即通过不同方式达到相同目标的智能。因此,它确实是一种导航智能。它是一种公开可观察的、完全经验可验证的、解决问题的能力。我不是在谈论意识,我不是在谈论自我意识的元智能,你知道自己有多聪明,我不是在谈论这些。我在谈论的是在各种新事物即将发生时,导航问题空间并实现目标的能力。”【译者注:这种能力在宏观人类学习认知上也被认为是智能】

智能在多个层面上显现——从分子、到细胞、到生物体、到群体,甚至到生态系统水平。

TAME:普遍心智技术方法

Levin及其团队开始在如此多的地方找到灵活的、解决问题的“智能”可测试的例子,以至于他们不得不确立一种方法,以确保他们没有看到机器中的幽灵。

“关于智能的两件事,”他告诉Maynard,“首先,这不是一个哲学主张。这是一个经验性的、可测试的、实验性的主张。如果你认为某个系统具有某种智能,你会对问题空间提出假设,对它的目标提出假设,对你认为它具备的能力提出假设,然后进行干扰性实验。

“这不是‘无所不为’,我们不是在石头上描绘希望和梦想,我们对解决问题能力有非常具体的假设。你不能只是在每块石头上面想象出一个灵魂。但与此同时,你也不能假设细胞没有这种能力。

“另一个要点是,当你对某个系统的智能提出主张时,你基本上是在给自己做智商测试,因为作为观察者,你所说的是‘这是我注意到这个系统能做到的事情’。这并不意味着你没有错过一大堆其他的东西。”

生物和人工智能,利用生成AI工具绘制,需要在更包容的认知观念下结合在一起,Levin指出。

意识和人工智能:如何划清界限

与当今科学技术的许多前沿领域一样,Levin的工作与未知领域以及哲学或宗教领域紧密相连,有时会显得让人不那么舒服。确实,在人工智能领域,研究人员正努力理解什么确切地将先进的AI与有意识的生物区分开来,可以说Levin的工作正从相反的角度接近同样的界限。

Maynard问Levin的TAME框架如何评价近年来在人工智能和机器学习方面的进展。“我们可以就意识等问题进行一些争论,”他回答道,“但我认为没有办法否认,我们拥有一些具有相当大程度操作智能的机器——在某些情况下甚至达到人类水平的智能。”

事实上,在Levin发表在《系统神经科学前沿》期刊的一篇论文中,他主张“更包容的认知框架”。

“无论我们与某种未来AI架构之间的差异是什么,”他告诉Maynard,“答案不会是人们经常说的那样。以下是一些错误的答案:‘那只是一台机器,它遵循物理和化学法则。’但是猜猜,你也是一样。‘我知道这是什么,因为它是线性代数,我构建了它。’但我们发现,就连几个基因相互打开和关闭的简单系统中,也能找到学习和记忆。代表基因相互打开和关闭的微分方程网络——别提整个细胞,别提整个基因组——已经可以进行巴甫洛夫条件反射。”

"我们发现,即使在像冒泡排序这样的简单算法中,也存在意想不到的问题解决能力和行为选择。这些东西是确定性的;六行代码,无处可藏,没有魔法。但如果你以正确的方式看待它们,你会发现它们能做到你不知道它们可以做到的事情。这些事情实际上不在算法中。这告诉我,我们在说我们知道某件事情做什么或者它能做什么时,需要有很多谦逊之心。”

确实,Levin已经决定在生物细胞智能和人工智能之间划定界限。

“几个月前,”他告诉Maynard,“我开始写一篇论文,清楚地阐明生物学中关键的几个方面,这些方面对于创造在道德意义上有影响力的真正智能体是至关重要的。就像‘这是生物学正在做的,我们的计算机架构都做不到的事情。’

“但是我停下来了。我不打算写那篇论文。不是说这不会有帮助——迟早会有别人写。但我不想为这些事情负责。无论我是否正确,我发现了一些关键特征,我认为这些特征构成了真正有感知能力的存在,我们将需要关注他们…… 在这种程度上,我不想负责创造数以万亿计的这些存在,并且无法控制它们如何被对待。”

Levin认为,制造和利用新形式的有感知生命是“绝对可行”的观念。

有知觉生命的新形式

在Levin的科学探索旅程中,我们最终来到这一点:思考利用他和他在这个非凡领域的同事们发展的非凡的见解和技术,是否可能创造新形式的有意识的智能生命。Levin毫不含糊地表示:

“我认为这是完全可能的,”他告诉Maynard。“关于心智的特殊之处只能由一个盲目的、修修补补的代理制造突变并选择特定事物?我看不到为什么这个过程会垄断创建真正心智的能力。

“我知道有人对此持不同意见,我认为理查德·沃森就是其中之一。但对我来说,我认为有很多条路可以做到这一点。我认为我们已经有了一个很好的基础,可以找出实际需要的策略和组件。它们与由原生质构成无关,也与我们认为与生物学有关的任何东西无关。我绝对认为它们可以在其他媒介中实现。

“当我向传统领域中的普通、随机观众讲述这些内容时,大部分内容都是他们从未听说过的,或者对他们来说在哲学层面上听起来完全错误。所以我不确定我们在从‘这是不可能的’到‘这是完全显然的’这个过渡中所处的位置。我认为这是我们正在经历的旅程,只是不确定我们现在在哪里……假设我们都能够长寿,这将颠覆一切。而且应该如此。”

于是Maynard询问,这一切对人类未来意味着什么?“未来是自由的具身,”Levin回答道。“在我看来,我们的孩子听到过去的故事,会说‘你一定在开玩笑。你的意思是有人出生了,仅仅是因为某个宇宙射线偶然击中他们的DNA,所以他们必须留在并死在他们出生时的身体里?也许他们的目标需要更高的智商或更长的寿命,但是不,他们得了腰痛和散光,然后在70岁时死了?那不可能是真的。没有人会那样生活!’

“这是我看到的未来,我们现在所在之处将变得荒谬。而且应该如此。这是荒谬的。”